Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6870-I, viernes 5 de septiembre de 2025

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6870-I, viernes 5 de septiembre de 2025

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, recibida del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 27 de agosto de 2025

Quien suscribe, José Guillermo Anaya Llamas, diputado a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre propio y de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta al pleno de este órgano legislativo iniciativa con proyecto de decreto conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Congreso de la Unión marcó un momento histórico para los derechos laborales en México con la entrada en vigor de la llamada Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza a millones de personas trabajadoras el derecho a sentarse durante su jornada laboral, siempre que sus funciones lo permitan.

Esta medida, largamente esperada por diversos sectores sociales, tiene como objetivo principal proteger la salud física de trabajadores y trabajadoras que permanecen de pie durante extensas jornadas, en industrias como el comercio, la seguridad privada, el sector restaurantero y los servicios al cliente.

La reforma obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo a su personal y a permitir descansos periódicos sentados durante los lapsos en los que no se interfiera con la operación del negocio. Aunque no se fija un tiempo mínimo de descanso, expertos en salud laboral sugieren al menos cinco minutos de reposo sentado por cada hora trabajada, especialmente en turnos que superen las seis horas.

La ley aplica de forma obligatoria a todas las empresas del sector privado, incluyendo supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, call centers , hoteles, restaurantes, y más.

Con esta importante reforma se hace un acto de justicia laboral: durante años lo habían pedido trabajadores y organizaciones sociales, ya que nadie debería ser obligado a permanecer de pie toda su jornada sin poder descansar, sólo por una visión obsoleta del trabajo.

En esta importante reforma se indicaron sanciones por incumplimiento, en donde las empresas que no respeten esta normativa, enfrentarán multas y, en casos de reincidencia, incluso suspensiones temporales de actividades, por lo que con esta iniciativa hacemos modificaciones muy específicas para que los empresarios puedan tener margen para poder cumplir con la ley. Los trabajadores podrán denunciar irregularidades de forma anónima ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

La cultura laboral debe de ser más humana, con la entrada en vigor de la Ley Silla se da un gran paso para esta humanización que debe de darse de manera natural.

Es un cambio de paradigma en la cultura laboral mexicana. Además de su impacto positivo en la salud y el bienestar de los trabajadores.

Con esta ley también tiene una dimensión de justicia de género, al reconocer que muchas de las personas más afectadas por estas condiciones son mujeres.

A nivel internacional, con la aplicación de esta reforma se garantizan entornos laborales dignos, saludables y respetuosos de los derechos humanos.

Es por lo anterior que hoy presentamos esta iniciativa con el único objetivo de mejorar y facilitar la aplicación de esta normatividad y terminar con los escenarios de incertidumbre operativa y jurídica para miles de centros laborales en México, principalmente en los sectores de comercio, servicios y turismo, como lo ha señalado la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco y Servytur)

Debemos de ser muy precisos para no crear ambigüedad legal y con ello obligando a los empleadores, asumir toda la responsabilidad de implementar esquemas de descanso, en algunos casos sin contar con la infraestructura ni el respaldo técnico necesario.

Además, la supervisión queda sujeta a criterios de interpretación local, ya que serán las autoridades estatales quienes determinen su aplicación.

La aplicación técnica y operativa debe ser clara y no interpretativa, es por ello que debemos de modificar varios artículos de la ley, con el objetivo de dar más opciones para que los empleadores puedan dar cumplimiento como las bancas con respaldo para el descanso de los trabajadores.

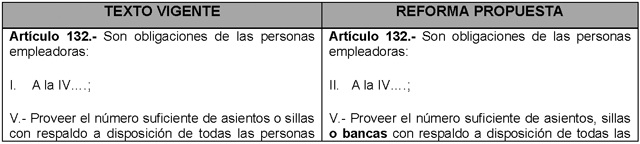

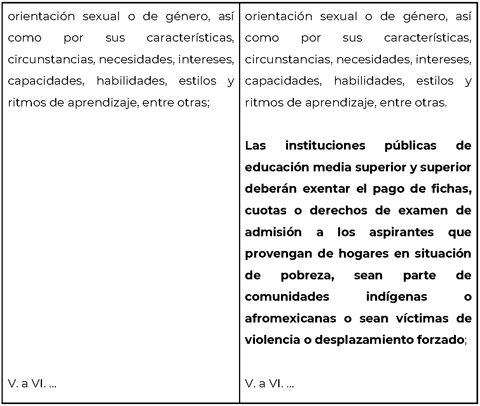

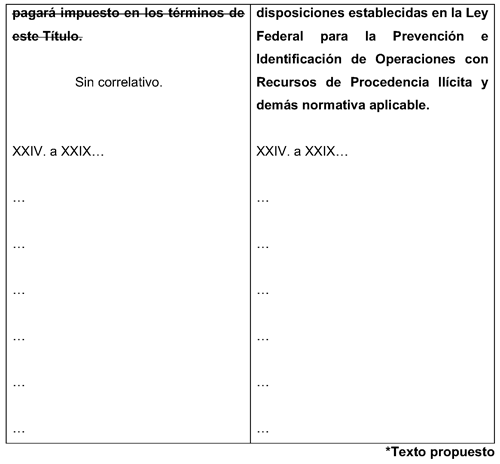

Con el fin de lograr lo anteriormente expuesto, propongo las siguientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, en materia de la Ley Silla, por lo que la propuesta de la iniciativa quedaría de la siguiente manera:

Ley Federal del Trabajo

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de la Ley Silla

Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 132; la fracción XVII Bis del artículo 133; 172 y la fracciones I y V del artículo 423, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

III. a IV. ...

V. Proveer el número suficiente de asientos, sillas o bancas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos, para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. En el caso de descansos periódicos, los asientos, sillas o bancas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo;

VI. a la XXXIII. ...

Artículo 133. Queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes:

I. a XVII. ...

XVII Bis. Obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral y prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. Para el último punto se deberá considerar al menos 5 minutos sentado por cada hora de prestación de servicios en que la persona trabajadora permanezca de pie y

Artículo 172. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos, sillas o bancas a disposición de las madres trabajadoras.

Artículo 423. El reglamento contendrá:

I. Horas de entrada y salida de las personas trabajadoras, tiempo destinado para las comidas y periodos obligatorios de reposo durante la jornada, considerando para el último punto al menos 5 minutos de reposo sentado durante la jornada por cada hora de prestación de servicios en que la persona trabajadora permanezca de pie ;

II. a la IV. ...

V. Normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras para usar los asientos, sillas o bancas con respaldo durante la jornada laboral, de conformidad con lo previsto por el artículo 132, fracción V.

VI. a la XI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las personas empleadoras o empresas contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar su normativa interna para dar cumplimiento a lo establecido en este.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 27 de agosto de 2025.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Agosto 27 de 2025.)

Que reforma diversas disposiciones de la Leyes de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sobre el Contrato de Seguro, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a fin de sancionar el incumplimiento de las aseguradoras, presentada por la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el miércoles 27 de agosto de 2025

La suscrita, diputada Claudia Sánchez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía la presente iniciativacon proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para sancionar el incumplimiento de las aseguradoras, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El desarrollo del sector asegurador en México data del siglo XVIII hasta inicios del siglo XXI, como lo señala el análisis de Antonio Minzoni Consorti, en Crónica de Dos Siglos del Seguro en México, editado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en el que reseña los principales cambios legislativos, la evolución del mercado de seguros y la transformación de las compañías aseguradoras en el país, destacando principalmente los siguientes eventos:

La historia del seguro en México inicia con la primera compañía aseguradora fundada en 1789 en Veracruz.

Durante el siglo XIX, tras la Independencia de México, las aseguradoras extranjeras dominaron el mercado.

En 1892 se promulgó la primera Ley del Seguro, regulando por primera vez la operación de estas empresas.

En 1926, se estableció la Ley General de Sociedades de Seguros, que dio forma al marco regulador del sector.

Durante la Revolución Mexicana y la posterior estabilización del país, se creó la Comisión Nacional Bancaria (1924) y el Banco de México (1925) para supervisar las operaciones financieras, incluidas las aseguradoras.

De 1935 a 1954 se implantaron nuevas leyes para fortalecer la participación de aseguradoras nacionales.

En 1976, operaban 57 instituciones de seguros, con un crecimiento acelerado del sector.

La Ley del Seguro Social, reformada en 1997, permitió la introducción de seguros de salud y pensiones en el mercado.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de Amércia del Norte, en 1994, se permitió la entrada de aseguradoras extranjeras con restricciones iniciales que fueron eliminadas gradualmente.

La crisis económica de 1994-1995 afectó a las aseguradoras, reduciendo su participación en el producto interno bruto (PIB) a 1.23 por ciento en 1996.

Desde 2000, el sector ha mostrado un crecimiento estable gracias a la mayor regulación y profesionalización del mercado.

El seguro en México ha evolucionado de un mercado dominado por compañías extranjeras a un sector altamente regulado y en crecimiento. La legislación ha jugado un papel crucial en su consolidación y ha permitido su adaptación a las nuevas realidades económicas y tecnológicas, convirtiéndose el sector asegurador en una pieza clave para la protección financiera de las personas y empresas. Sin embargo, en los últimos años, se ha observado un incremento en las quejas contra aseguradoras por incumplimiento en el pago de pólizas, retrasos injustificados y negativa de pago, lo cual ha generado incertidumbre y perjuicios económicos para los asegurados.

El seguro como institución de protección ante la sociedad queda en duda en los casos en donde el entusiasmo de las aseguradoras por vender seguros es diametralmente opuesto a lo que ofrecen en comparación con los argumentos que dan para no cumplir. Esto es, cuando sus clientes presentan las solicitudes de pago por los siniestros que les ocurren y no son compensados en el momento que más lo requieren, lo que causa malestar y frustración en los asegurados.

Los asesores de seguros están enfocados en la promoción y venta de seguros y su trabajo parece no incluir las explicaciones al potencial comprador respecto de las posibles complicaciones a la hora de un siniestro. Los ajustadores, en ocasiones, parecen tener la consigna de ahorrar dinero a sus patrones -las aseguradoras- y evitar a toda costa el pago que reclaman los asegurados. La sensación que queda al cliente es que el seguro que compró cubre todo, menos lo que le sucedió.

Para ilustrar los argumentos anteriores se transcribe textualmente el artículo periodístico “La cultura de la Paz, Conflictos con Aseguradoras”, publicado en el periódico El Economista, el 5 de julio de 2022, de la autoría de Pascual Hernández Mergoldd:

“...Es frecuente que quienes –de buena fe– compran seguros para proteger su patrimonio y su salud ante siniestros que puedan afectarles, creyendo estar protegidos en los momentos de complicaciones a su salud y que contarán con un respaldo financiero para enfrentar los costos hospitalarios, tratamientos y medicamentos transiten por complejos laberintos, múltiples gestiones y molestos obstáculos para que las aseguradoras cubran las indemnizaciones procedentes cuando el siniestro previsto en la póliza tiene lugar, creando con ello un conflicto entre el asegurado y la compañía de seguros. Ello sin contar que los montos del deducible y del coaseguro, más el costo anual del seguro, pueden rebasar los costos del tratamiento y hospitalización de que se trate. Lo cual diluye la utilidad del seguro.

Lo anterior genera desconfianza del público consumidor en el seguro, en las aseguradoras, en sus promotores y en los ajustadores. Sin duda, ese escenario, que es frecuente, debe ser la principal razón por la que no permea la cultura del seguro en México... Para miles de personas resulta frustrante y frecuente que, aunque se cuente con una póliza de gastos médicos mayores, a la hora de la verdad su seguro no cubra determinados conceptos, ... Hay casos en que, a pesar de que determinados tratamientos y análisis estén sustentados científicamente, las aseguradoras determinan la no procedencia del pago en la muy cómoda posición de que, por ejemplo, para el tratamiento específico, el medicamento utilizado no esté autorizado por la Federal Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, negando y menospreciando de esa forma los avances médicos que permiten salvar vidas y restaurar la salud con tratamientos modernos. Se tiene la impresión de que ni siquiera se analizan las evidencias científicas que plantean los médicos tratantes en los casos específicos.

Esa determinación corre a cargo de médicos pasantes, empleados por las aseguradoras, que carecen de una formación profesional equiparable a la de los especialistas que atienden a determinados asegurados y que desconocen que el seguro es una institución de protección... Sin embargo, los inconvenientes que aquí hemos comentado son un nicho de oportunidad que merecen atención, de otra forma resultará poco atractiva la compra y renovación de seguros...”

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las principales quejas contra aseguradoras incluyen:

Negativa de pago de indemnización sin justificación legal.

Retrasos excesivos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Montos indemnizatorios inferiores a los estipulados en los contratos.

Desacato de resoluciones de la Condusef en favor de los asegurados.

A pesar de que la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Ley sobre el Contrato de Seguro y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establecen obligaciones para las aseguradoras, actualmente no existen sanciones efectivas que las obliguen a cumplir con sus responsabilidades de manera puntual y transparente.

Por lo tanto, esta iniciativa propone fortalecer el marco normativo para:

1. Establecer sanciones económicas y administrativas contra aseguradoras que incumplan con el pago oportuno de indemnizaciones.

2. Obligar a las aseguradoras a pagar en un plazo máximo de 30 días naturales tras la recepción de la documentación requerida.

3. Aplicar intereses moratorios en favor de los asegurados en caso de retraso en la indemnización.

4. Crear un Registro Público de Aseguradoras Incumplidas, administrado por la Condusef.

5. Facultar a la Condusef para sancionar a aseguradoras que desacaten sus resoluciones.

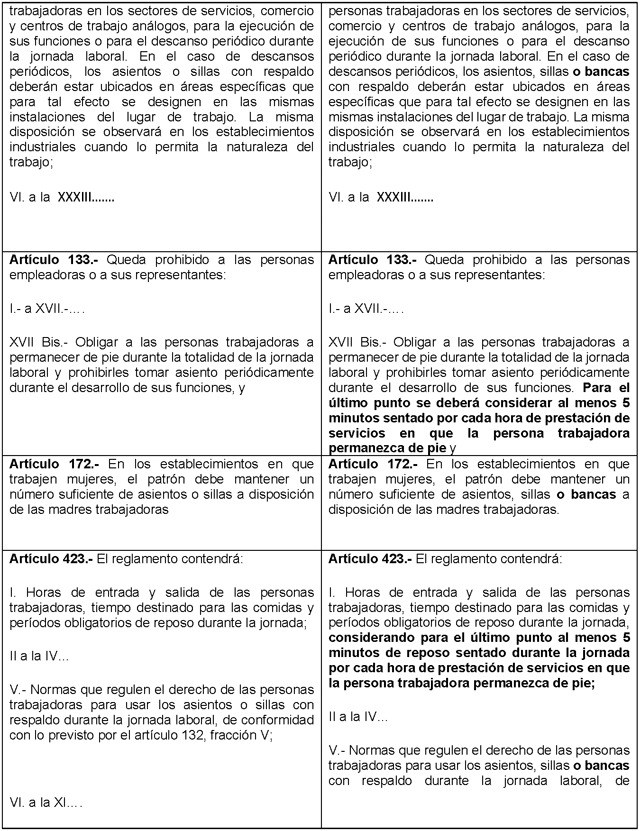

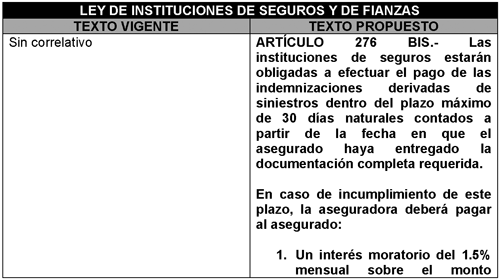

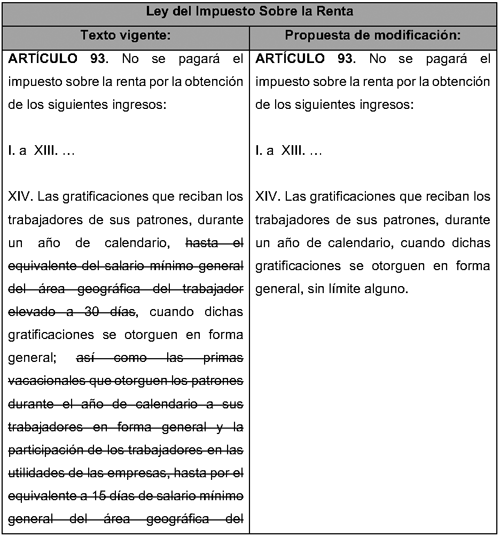

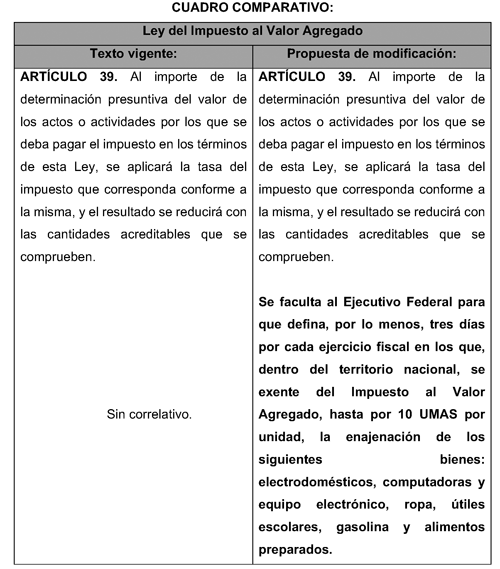

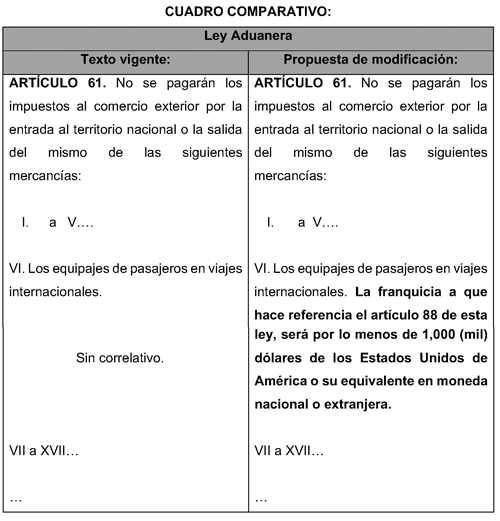

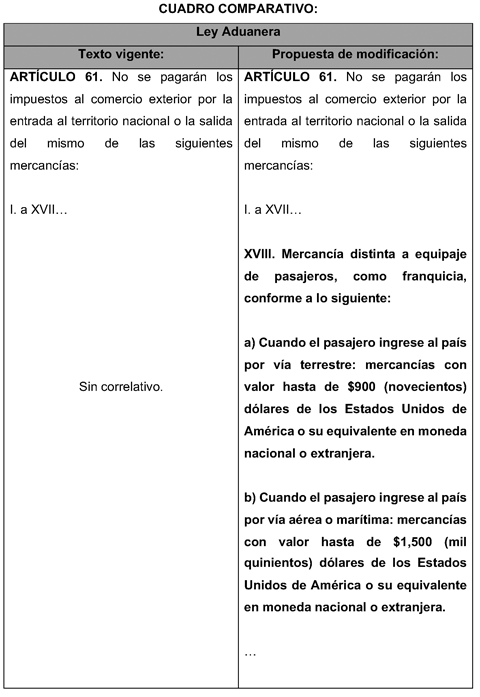

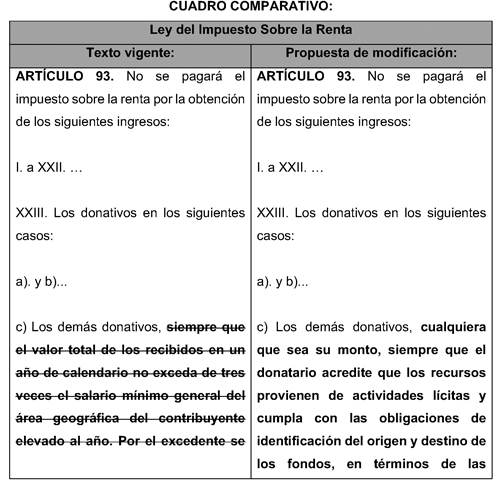

Para mayor claridad respecto a lo planteado por la presente iniciativa, expongo el siguiente cuadro comparativo entre la propuesta de modificación y el texto vigente de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; de la Ley Sobre el Contrato de Seguro; y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros:

Esta iniciativa busca cerrar la brecha de impunidad en la falta de pago de indemnizaciones por parte de aseguradoras y garantizar que los asegurados reciban compensaciones justas y oportunas.

Por lo anterior, con la certeza de que su aprobación representará un avance significativo en la justicia y transparencia del sector asegurador en México, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para sancionar el incumplimiento de las aseguradoras

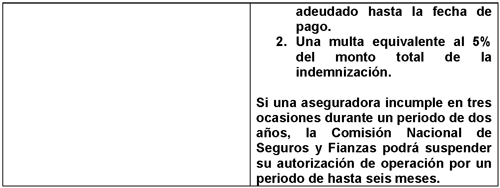

Artículo Primero. Se adiciona un artículo 276 BIS a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 276 Bis. Las instituciones de seguros estarán obligadas a efectuar el pago de las indemnizaciones derivadas de siniestros dentro del plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que el asegurado haya entregado la documentación completa requerida.

En caso de incumplimiento de este plazo, la aseguradora deberá pagar al asegurado:

1. Un interés moratorio de 1.5 por ciento mensual sobre el monto adeudado hasta la fecha de pago.

2. Una multa equivalente a 5 por ciento del monto total de la indemnización.

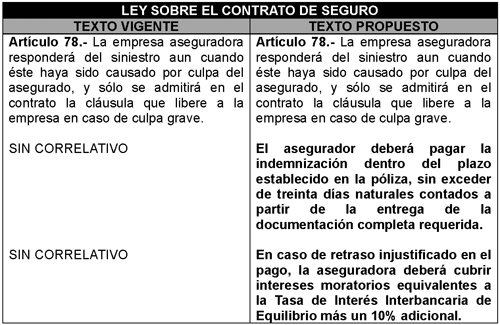

Si una aseguradora incumple en tres ocasiones durante un periodo de dos años, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas podrá suspender su autorización de operación por un periodo de hasta seis meses. Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 78 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:

Artículo 78. La empresa aseguradora responderá del siniestro aun cuando éste haya sido causado por culpa del asegurado, y sólo se admitirá en el contrato la cláusula que libere a la empresa en caso de culpa grave.

El asegurador deberá pagar la indemnización dentro del plazo establecido en la póliza, sin exceder de treinta días naturales contados a partir de la entrega de la documentación completa requerida.

En caso de retraso injustificado en el pago, la aseguradora deberá cubrir intereses moratorios equivalentes a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio más un 10% adicional.

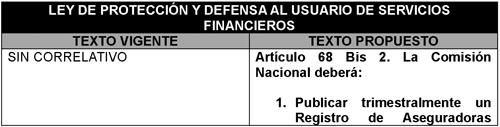

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 68 Bis 2 a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 68 Bis 2. La Comisión Nacional deberá:

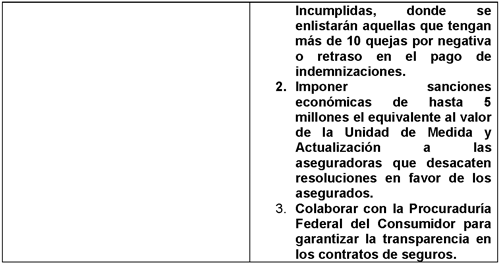

1. Publicar trimestralmente un Registro de Aseguradoras Incumplidas, donde se enlistarán aquellas que tengan más de 10 quejas por negativa o retraso en el pago de indemnizaciones.

2. Imponer sanciones económicas de hasta 5 millones el equivalente al valor de la Unidad de Medida y Actualización a las aseguradoras que desacaten resoluciones en favor de los asegurados.

3. Colaborar con la Procuraduría Federal del Consumidor para garantizar la transparencia en los contratos de seguros.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, emitirá los lineamientos específicos para la aplicación de esta reforma en un plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Las aseguradoras tendrán un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para ajustar sus procesos internos y dar cumplimiento de las disposiciones contenidas en éste.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de agosto de 2025.

Diputada Claudia Sánchez Juárez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Agosto 27 de 2025.)

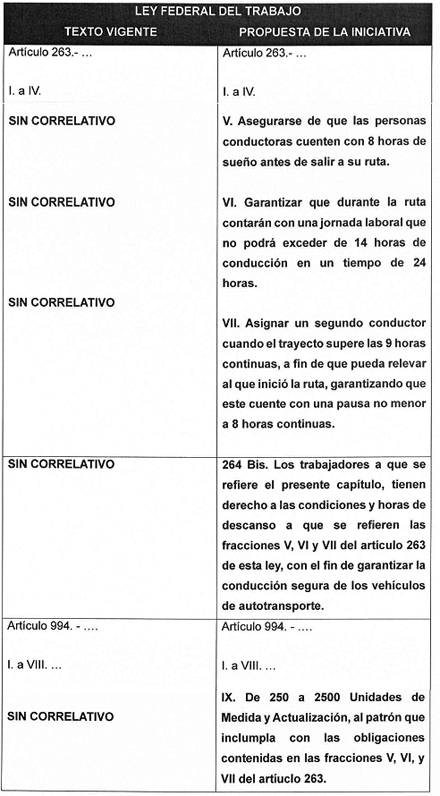

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de ciberdelitos y de ciberseguridad, presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 27 de agosto de 2025

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos años hemos observado un desarrollo desmedido en las tecnologías de la información: el desarrollo del internet, la llegada de la inteligencia artificial y los nuevos mecanismos de información han promovido la conformación de nacientes conductas delictivas que cada vez son más difíciles de identificar y de perseguir.

Todo ello ha promovido la creación de un naciente Derecho Informático que busca regular y hacer frente al mal manejo de las tecnologías de la información, sin embargo, todavía hoy existe un vacío legal que vulnera los derechos de las personas cuando se trata del uso de los medios informáticos para cometer algún delito, lo cual resulta una problemática porque tan sólo en 2024, se detectaron 260 mil millones de intentos de ciberataques en América Latina. Además, 68 por ciento de las víctimas fueron personas menores de edad expuestas.1

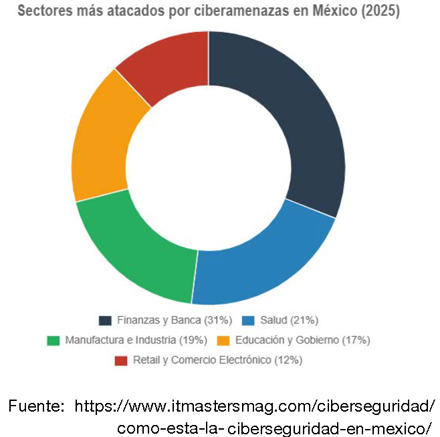

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delitos en México, 80 por ciento de los ataques se dirigen a países que se encuentran limitados a la respuesta de este tipo de amenazas,2 como suele ser el caso de nuestro país. Asimismo, de acuerdo con el diagnóstico de México sobre ciberseguridad 31 por ciento de los ataque se realiza hacia la banca y las finanzas públicas; 21 por ciento se orienta al sector Salud, el 19 por ciento se centra en la manufactura e industria, el 17 por ciento a la educación y 12 por ciento al comercio eléctrico:

Es importante advertir que cuando comenzó el fenómeno del uso de las tecnologías de la información para la comisión de conductas delictivas éstas iban dirigidas a las personas, sin embargo, con el desarrollo tecnológico y el uso de la Inteligencia Artificial, estas conductas se han ido orientando al ataque de empresas y entidades gubernamentales, sectores críticos de la banca y las finanzas, así como el uso y manejo de los datos personales.

Hoy en día además se tienen bien identificados 12 conductas cibernéticas criminales principales:

1. Phishing: puede ser entendida como una conducta fraudulenta en donde estafadores utilizan la información confidencial de una persona para hacerse pasar por personas o entidades de confianza. Utilizan correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web.

2. Ransomware: este tipo de ciberataque es da cuando personas (conocida comúnmente como hackers) infectan los sistemas informáticos de las víctimas a fin de bloquear el acceso a archivos o sistemas hasta que se pague un rescate por estos.

Se puede atacar la base de datos de una escuela o el sistema de seguridad de una planta energética, o la información fiscal de la secretaría de hacienda. La autoridad deja de tener control sobre su información y se ve obligada a actuar para proteger los datos.

3. Ataques de denegación de servicio: este ataque se caracteriza por hacer que un sistema se caiga a fin de que el servicio que brinda no pueda ser utilizado por los usuario.

4. Malware: el software malicioso conocido comúnmente como malware se refiere a cualquier tipo de archivo diseñado para dañar o comprometer un sistema o dispositivo a fin de hacerse de la información y los datos contenidos en éste.

5. Fraude financiero en línea: se utilizan métodos electrónicos para engañar u obtener acceso a cuentas bancarias o información financiera.

6. Ciberespionaje se trata de una actividad encubierta en la que se obtiene información política, militar, económica, industrial o de otros tipos de interés.

7. Acoso en línea (ciberacoso): conocido también como el ciberbullyng, se refiere al uso de redes sociales y plataformas en línea para acosar, intimidar y amenazar o humillar a una persona.

8. Robo de identidad en línea: las y los delincuentes se hacen de los datos personales de un ser humano para robar su información y poder realizar operaciones con su información.

9. Ataques a la cadena de suministro: La cadena de suministro de proveedores de una empresa u organización es fundamental para el desarrollo de esta, es así que las y los delincuentes atacan la misma para detener las operaciones de la empresa.

10. Secuestro de cuentas de redes sociales: otro ataque que ha ido en incremento es el secuestro en las redes sociales con el fin de controlar mensajes de la víctima y desde ahí poder cometer otras estafas.

De acuerdo con Grupo DITESA, la mayoría de los ciberataques que se desarrollan en México en 2025 han sido los Ransomwares con 39 por ciento y los Phishing con un 27 por ciento.3

Si bien es cierto que muchos de los fenómenos delictivos se encuentran identificados, la realidad es que es complicado realizar una investigación porque el sujeto activo del delito casi siempre se encuentra en un territorio distinto la víctima, de ahí que la investigación se entorpece y las y los delincuentes quedan impunes. Esto último se debe precisamente por las reglas generales de competencia, es decir la norma general que determina cuándo se trata de una investigación federal, o del fuero común.

Así el primer problema que existe es que los ciberdelitos no se sujetan a las reglas generales de la investigación y por tanto son de difícil persecución. Además, muchos códigos penales locales no los contemplan, a la vez que las fiscalías en muchos aspectos no tienen los elementos suficientes para perseguirlos.

De igual forma es importante advertir que ante el desarrollo de la inteligencia artificial y los avances de las nuevas tecnologías de información, las naciones cada vez se encuentran sujetas a mayores riesgos y ataques terroristas; de ahí que también sea fundamental incorporar el tipo penal de ciberterrorismo.

Es precisamente por lo anterior que la presente iniciativa de ley busca actualizar el Código Penal Federal para integrar las conductas delictivas en materia de ciberdelitos más actuales. Adicionalmente, se busca modificar las reglas de competencia para establecer que los ciberdelitos formen parte del fuero federal, logrando de esta forma evitar los problemas de competencia y territorialidad que se generan cada vez que se inicia una investigación por cualquiera de estos.

De esta forma se promueve la siguiente reforma:

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

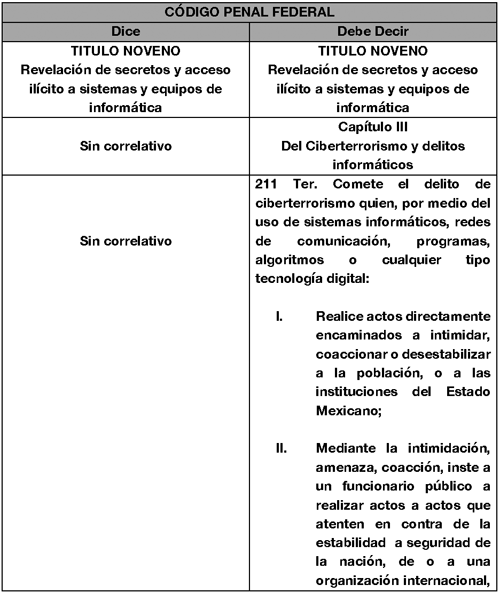

Decreto por el que se adiciona el capítulo III denominado “Del ciberterrorismo y delitos informáticos” con los artículos 211 Ter, 211 Ter 1, 211 Ter 2, 211 Ter 3 y 211 Ter 4 al título noveno del Código Penal Federal; y una fracción IX al artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo Primero. Se adiciona un Capítulo III denominado del Ciberterrorismo y delitos informáticos con los artículos 211 Ter, 211 Ter 1, 211 Ter 2, 211 Ter 3 y 211 Ter 4, al Título Noveno del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Titulo Noveno

Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática

Capítulo III

Del ciberterrorismo y delitos informáticos

211 Ter. Comete el delito de ciberterrorismo quien, por medio del uso de sistemas informáticos, redes de comunicación, programas, algoritmos o cualquier tipo de tecnología digital:

I. Realice actos directamente encaminados a intimidar, coaccionar o desestabilizar a la población, o a las instituciones del Estado mexicano;

II. Mediante la intimidación, amenaza, coacción, inste a un funcionario público a realizar actos que atenten en contra de la estabilidad y la seguridad de la nación, o de una organización internacional, o a forzar ilegítimamente a una autoridad a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; y

III. Produzca alguno de los siguientes resultados:

a) Interrupción total o parcial, sabotaje o destrucción de infraestructuras críticas o servicios esenciales en los ámbitos de seguridad, salud, energía, transporte, abastecimiento de agua, comunicaciones o financieros;

b) Acceso, manipulación, alteración o destrucción de datos sensibles cuyo efecto cause un peligro serio para la seguridad nacional o para la vida e integridad física de las personas; o

c) Difusión de software malicioso o ataques masivos que pongan en peligro grave la estabilidad económica, social o política de un país.

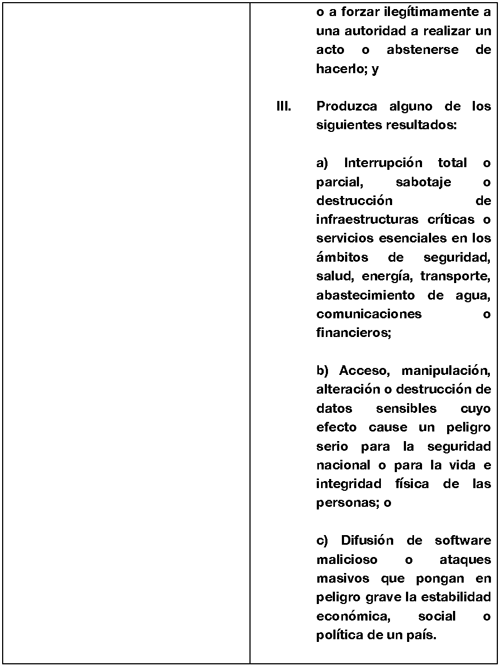

211 Ter 1. Comete el delito de ciberespionaje quien, por sí o por interpósita persona, sin autorización legítima y utilizando medios informáticos, digitales, electrónicos o cualquier tecnología de la información y la comunicación, acceda, obtenga, intercepte, copie, transfiera, modifique o utilice información, datos, comunicaciones, archivos o sistemas informáticos ajenos, con la finalidad de obtener, divulgar, transmitir o utilizar información reservada o confidencial perteneciente a personas físicas, morales, organismos públicos, empresas, instituciones gubernamentales o entidades de interés estratégico.

A quien cometa ciberespionaje se le impondrá prisión de cinco a quince años de prisión y multa de quinientas a mil unidades de medida de actualización, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por los delitos que con dicha información se llegaren a cometer.

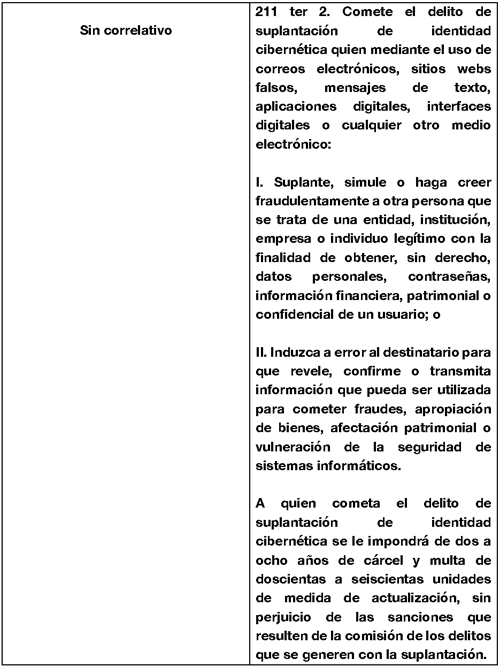

211 Ter 2. Comete el delito de suplantación de identidad cibernética quien mediante el uso de correos electrónicos, sitios webs falsos, mensajes de texto, aplicaciones digitales, interfaces digitales o cualquier otro medio electrónico:

I. Suplante, simule o haga creer fraudulentamente a otra persona que se trata de una entidad, institución, empresa o individuo legítimo con la finalidad de obtener, sin derecho, datos personales, contraseñas, información financiera, patrimonial o confidencial de un usuario; o

II. Induzca a error al destinatario para que revele, confirme o transmita información que pueda ser utilizada para cometer fraudes, apropiación de bienes, afectación patrimonial o vulneración de la seguridad de sistemas informáticos.

A quien cometa el delito de suplantación de identidad cibernética se le impondrá de dos a ocho años de cárcel y multa de doscientas a seiscientas unidades de medida de actualización, sin perjuicio de las sanciones que resulten de la comisión de los delitos que se generen con la suplantación.

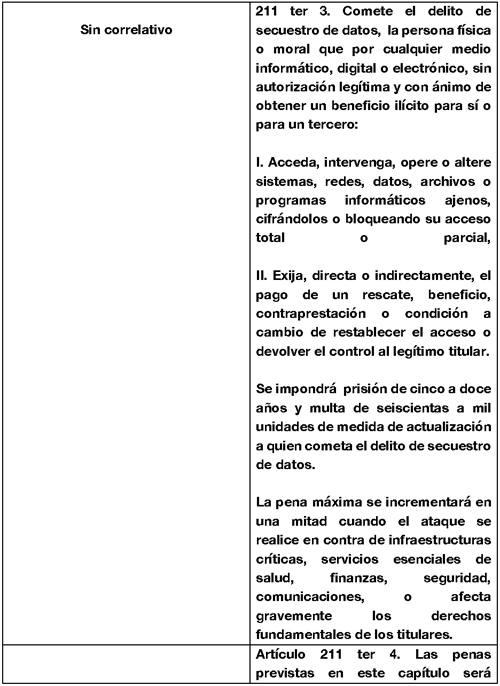

211 Ter 3. Comete el delito de secuestro de datos, la persona física o moral que por cualquier medio informático, digital o electrónico, sin autorización legítima y con ánimo de obtener un beneficio ilícito para sí o para un tercero:

I. Acceda, intervenga, opere o altere sistemas, redes, datos, archivos o programas informáticos ajenos, cifrándolos o bloqueando su acceso total o parcial,

II. Exija, directa o indirectamente, el pago de un rescate, beneficio, contraprestación o condición a cambio de restablecer el acceso o devolver el control al legítimo titular.

Se impondrá prisión de cinco a doce años y multa de seiscientas a mil unidades de medida de actualización a quien cometa el delito de secuestro de datos.

La pena máxima se incrementará en una mitad cuando el ataque se realice en contra de infraestructuras críticas, servicios esenciales de salud, finanzas, seguridad, comunicaciones, o afecta gravemente los derechos fundamentales de los titulares.

Artículo 211 Ter 4 . Las penas previstas en este capítulo será impuestas sin perjuicio de las sanciones que resulten por la comisión de otros delitos cometidos como resultado del uso de información digital.

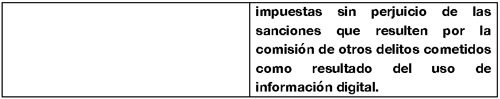

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción IX al artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 20. Reglas de competencia . Para determinar la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas:

I. a VI. ...

VII. Cuando el hecho punible haya iniciado su ejecución en un lugar y consumado en otro, el conocimiento corresponderá al órgano jurisdiccional de cualquiera de los dos lugares;

VIII. Cuando el hecho punible haya comenzado su ejecución o sea cometido en territorio extranjero y se siga cometiendo o produzca sus efectos en territorio nacional, en términos de la legislación aplicable, será competencia del órgano jurisdiccional federal, y

IX. Cuando el hecho punible haya sido cometido mediante el uso de instrumentos informáticos y no sea posible determinar la territorialidad del mismo, será competencia del órgano jurisdiccional federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.itmastersmag.com/ciberseguridad/como-esta-la-ciberseguridad -en-mexico

2 Ibídem.

3 https://www.itmastersmag.com/ciberseguridad/como-esta-la-ciberseguridad -en-mexico/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de agosto de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Agosto 27 de 2025.)

Que reforma las Leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la General de Salud, en materia de conversión de desechos de alimentos en composta, presentada por la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente verificada el miércoles 27 de agosto de 2025

La suscrita, diputada Claudia Sánchez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Salud, en materia de manejo y conversión de desechos de alimentos en composta , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El desperdicio de alimentos es uno de los problemas ambientales más graves que enfrenta México. Se estima que anualmente se desperdician alrededor de 20.4 millones de toneladas de alimentos en el país1 lo que no solo representa una crisis ética y económica, sino que también genera un impacto ambiental considerable.

Los desechos de alimentos emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. La descomposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios genera metano (CH4), un gas con un potencial de calentamiento global 25 veces mayor que el dióxido de carbono (CO2).2

Además, la disposición inadecuada de estos residuos contamina suelos, cuerpos de agua y contribuye a la proliferación de plagas y enfermedades.

A nivel mundial, diversos países han implementado leyes y políticas para reducir el desperdicio de alimentos y fomentar su conversión en composta. En México, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establecen principios generales sobre el manejo de residuos3 , pero aún no existe una regulación específica que obligue a la industria restaurantera y hotelera a transformar sus desechos orgánicos en composta, así como tampoco se encuentran regulados los residuos sólidos generados por hospitales, especialmente los orgánicos provenientes de restos de alimentos de pacientes, cafeterías y cocinas, lo que representa una fuente significativa de contaminación si no se gestionan adecuadamente.

En la Ciudad de México, los hospitales generan aproximadamente 7.96 toneladas diarias de residuos no peligrosos, incluyendo restos de alimentos, papel y cartón. (cuspidemexico.com)

A nivel nacional, durante la emergencia sanitaria por Covid-19 se estimó un incremento en la generación total de residuos entre 3.3 y 16.5 por ciento adicional a lo generado en condiciones normales, debido a la atención hospitalaria y al aumento en la generación de residuos sólidos urbanos. (gob.mx)

Los residuos orgánicos hospitalarios, como restos de comida, pueden actuar como vectores de proliferación de bacterias patógenas y, si no se manejan adecuadamente, generar lixiviados contaminantes y emisiones de metano, un gas de efecto invernadero altamente nocivo.

En los últimos cinco años, diversas investigaciones y proyectos en México han abordado la problemática de la contaminación generada por los desechos de alimentos en restaurantes, hoteles y hospitales, algunos hallazgos relevantes son los siguientes:

1. Generación de Grasas y Aceites Residuales (GAR): Un estudio realizado en 2016 evaluó la cantidad de grasas y aceites residuales generados por la industria restaurantera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los resultados indicaron una producción promedio de 174 toneladas de GAR al año, provenientes de diversos tipos de establecimientos, incluyendo restaurantes formales, de comida rápida y taquerías. Estos residuos, si no se manejan adecuadamente, pueden contaminar cuerpos de agua y suelos, además de contribuir a problemas de salud pública. REVISTASCCA.UNAM.MX

2. Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Industria Hotelera: En 2010, se desarrolló un plan de manejo integral de residuos sólidos para el Hotel Emporio Ixtapa, con el objetivo de minimizar la generación de desechos y promover prácticas sostenibles. Aunque este estudio se realizó hace más de una década, sienta las bases para la implementación de estrategias similares en la actualidad, enfocadas en la reducción de residuos orgánicos y su adecuada disposición. REPOSITORIO.UNAM.MX

3. Iniciativas de restaurantes con cero residuos: En septiembre de 2024 se inauguró en la Ciudad de México el restaurante Baldío, destacado por no contar con cubos de basura en su cocina. Este establecimiento adopta la filosofía de “cero residuos”, reutilizando todos los restos de alimentos para crear nuevas preparaciones culinarias y evitando el uso de plásticos de un solo uso. Esta iniciativa demuestra que es posible operar en la industria restaurantera de manera sostenible, reduciendo significativamente la generación de desechos y su impacto ambiental. ELPAIS.COM

4. Implementar programas de compostaje para residuos orgánicos en hospitales puede reducir significativamente la carga ambiental y sanitaria asociada a estos desechos.

Estas investigaciones y proyectos evidencian la creciente preocupación y acción en México respecto a la contaminación derivada de los desechos de alimentos en los sectores restaurantero, hotelero y hospitalario. La implementación de prácticas sostenibles, como la conversión de residuos orgánicos en composta y la adopción de filosofías de cero residuos, se perfilan como soluciones viables para mitigar el impacto ambiental de estas industrias.

El desperdicio de alimentos no solo representa una crisis humanitaria en términos de acceso a la alimentación, sino que también es una de las principales fuentes de contaminación ambiental. Con esta iniciativa se busca reducir el impacto ambiental del desperdicio alimentario y fomentar prácticas más sostenibles en la industria restaurantera y hotelera. La separación adecuada de residuos en la fuente y su tratamiento específico son esenciales para minimizar los riesgos ambientales y de salud pública.

La presente iniciativa busca fortalecer el marco normativo obligando a la industria restaurantera, hotelera y hospitalaria a implementar medidas para la conversión de sus desechos orgánicos en composta. Incorporar estas prácticas en la legislación y en los planes de manejo de residuos contribuirá a una gestión más sostenible y a la protección del medio ambiente y la salud de la población. Con ello, se contribuirá a la reducción del impacto ambiental de los residuos alimentarios y se promoverá la generación de suelos más fértiles mediante el uso de composta en actividades agrícolas y de jardinería urbana.

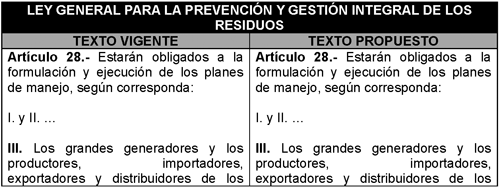

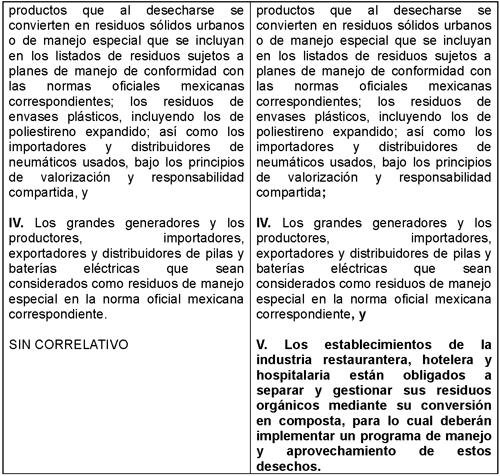

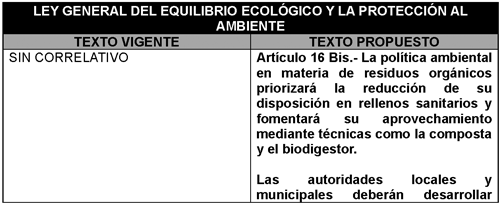

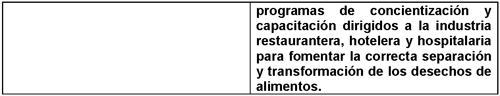

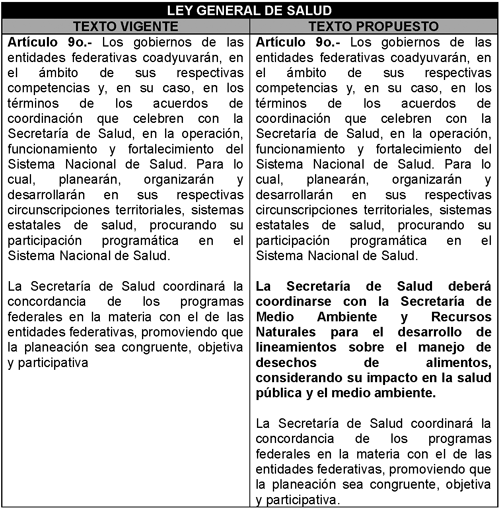

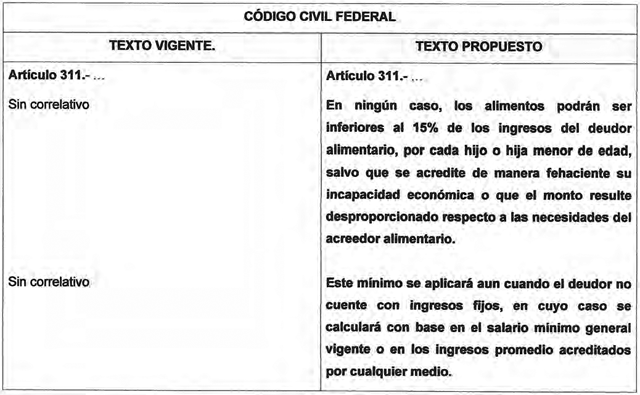

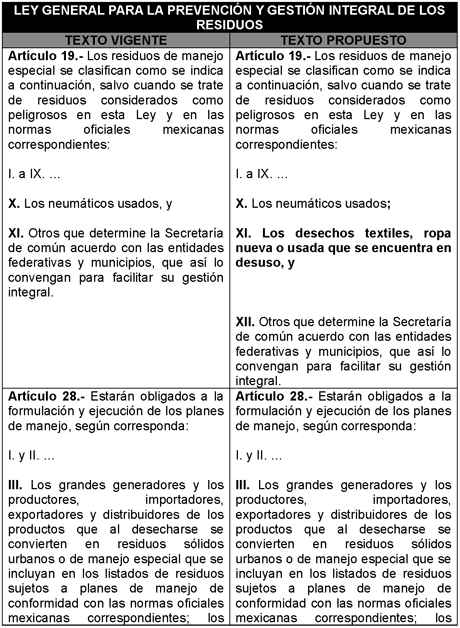

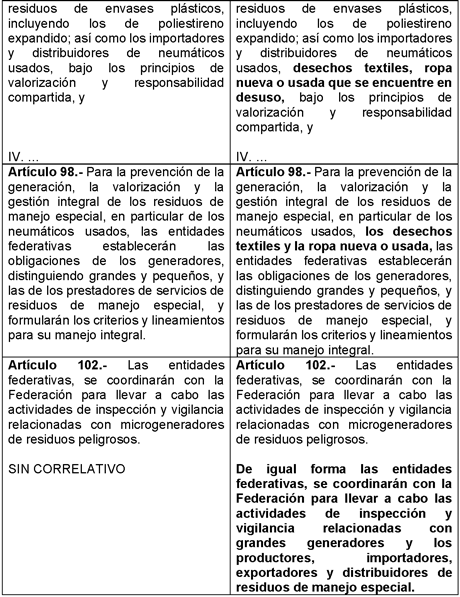

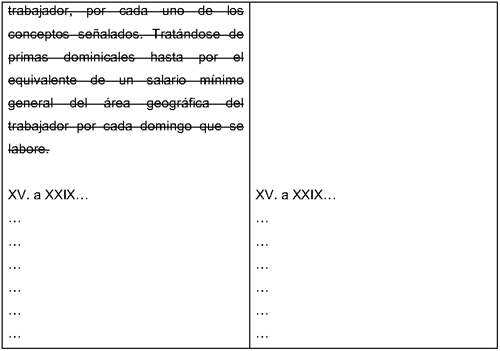

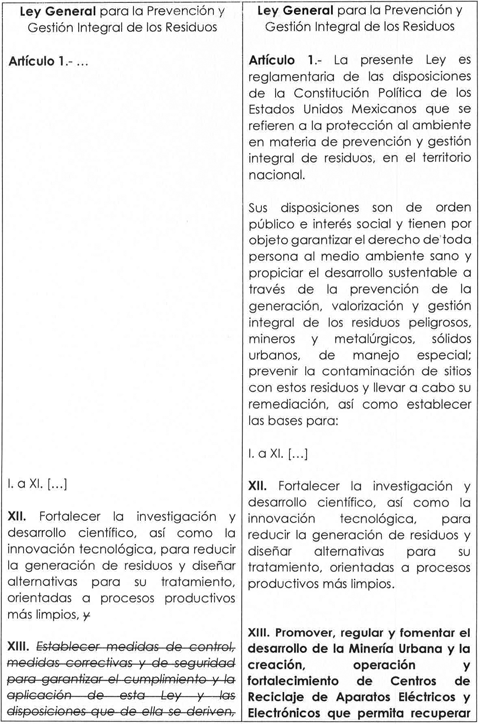

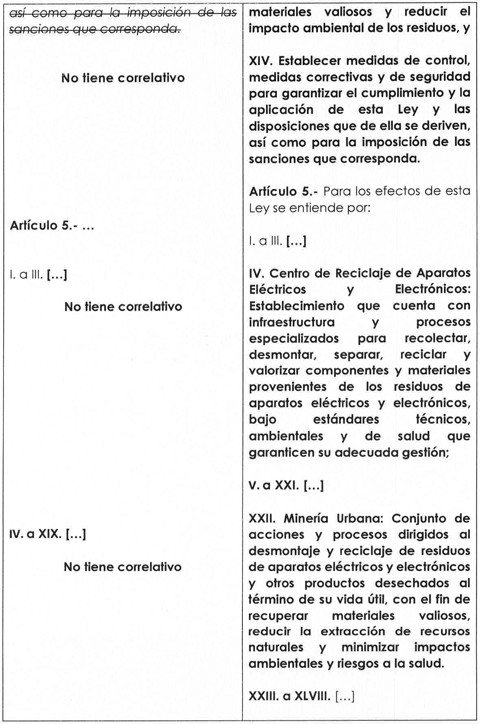

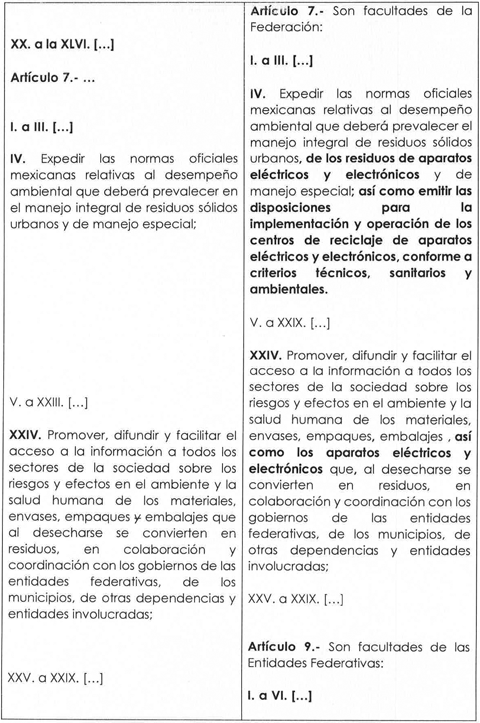

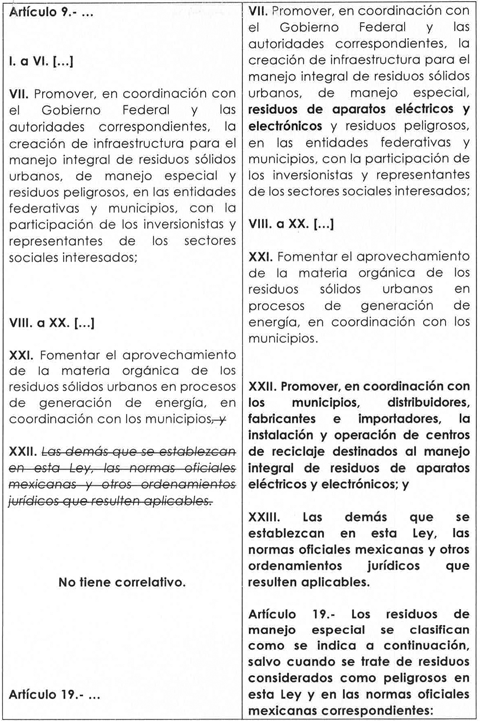

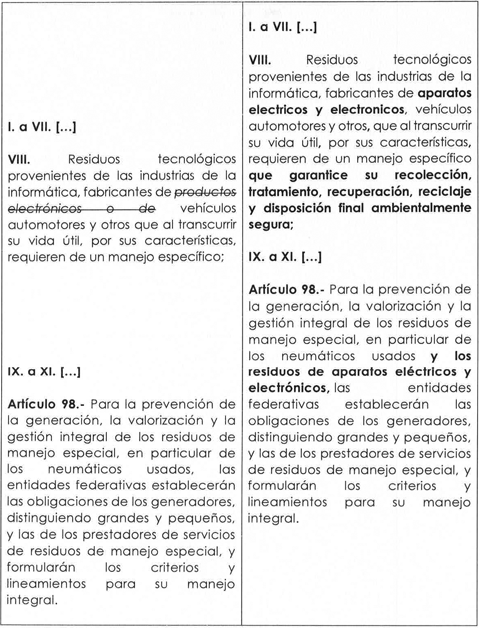

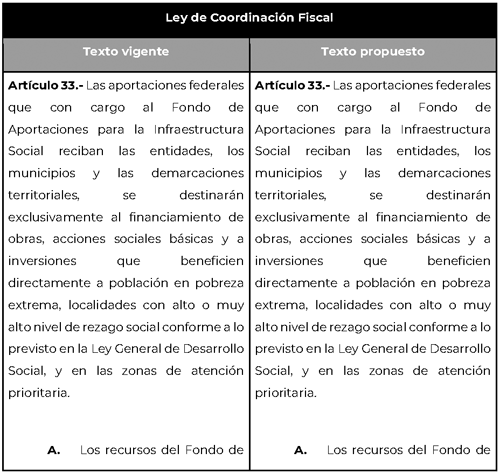

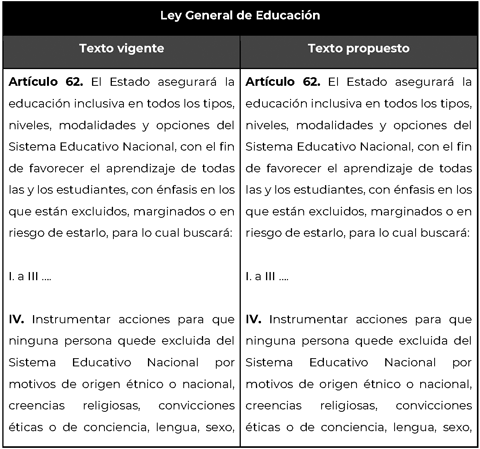

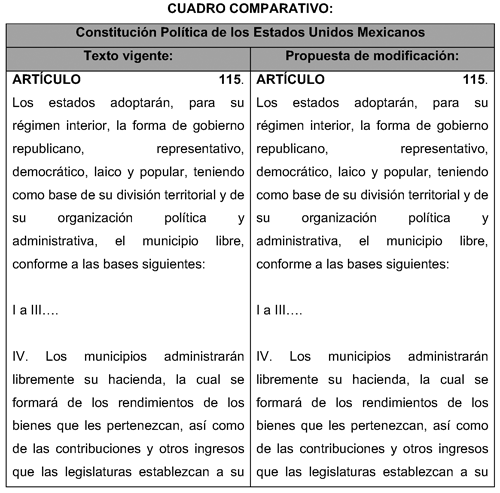

Para mayor claridad respecto a lo planteado por la presente iniciativa, expongo el siguiente cuadro comparativo entre la propuesta de modificación y el texto vigente de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley General de Salud:

El desperdicio de alimentos no solo representa una crisis humanitaria en términos de acceso a la alimentación, sino que también es una de las principales fuentes de contaminación ambiental. Con esta iniciativa se busca reducir el impacto ambiental del desperdicio alimentario y fomentar prácticas más sostenibles en la industria restaurantera, hotelera y hospitalaria.

Por lo anterior, con la certeza de que su aprobación contribuirá a un México más sustentable y ambientalmente responsable, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General de Salud, en materia de manejo y conversión de desechos de alimentos en composta

Artículo Primero. Se reforman las fracciones III y IV y se adiciona una fracción V al artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 28. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda:

I. y II. ...

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes; los residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido; así como los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida;

IV. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de pilas y baterías eléctricas que sean considerados como residuos de manejo especial en la norma oficial mexicana correspondiente, y

V. Los establecimientos de la industria restaurantera, hotelera y hospitalaria están obligados a separar y gestionar sus residuos orgánicos mediante su conversión en composta, para lo cual deberán implementar un programa de manejo y aprovechamiento de estos desechos.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 16 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 16 Bis. La política ambiental en materia de residuos orgánicos priorizará la reducción de su disposición en rellenos sanitarios y fomentará su aprovechamiento mediante técnicas como la composta y el biodigestor.

Las autoridades locales y municipales deberán desarrollar programas de concientización y capacitación dirigidos a la industria restaurantera, hotelera y hospitalaria para fomentar la correcta separación y transformación de los desechos de alimentos.

Artículo Tercero. Se reforma y adiciona el artículo 9o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 9o. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y, en su caso, en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, en la operación, funcionamiento y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Para lo cual, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el Sistema Nacional de Salud.

La Secretaría de Salud deberá coordinarse con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el desarrollo de lineamientos sobre el manejo de desechos de alimentos, considerando su impacto en la salud pública y el medio ambiente.

La Secretaría de Salud coordinará la concordancia de los programas federales en la materia con el de las entidades federativas, promoviendo que la planeación sea congruente, objetiva y participativa.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía deberán expedir, en un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, los lineamientos para la implementación de éste y para la transición de la industria restaurantera y hotelera hacia modelos de compostaje obligatorio.

Tercero. Las autoridades ambientales establecerán lineamientos y plazos para la adecuación de los establecimientos hospitalarios, restauranteros y hoteleros a las nuevas disposiciones, así como incentivos para fomentar el cumplimiento de esta obligación.

Cuarto. Las empresas hoteleras, restauranteras y hospitalarias tendrán un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para presentar ante las autoridades correspondientes un plan de cumplimiento de lo establecido en este.

Notas

1 Banco de Alimentos de México. Reporte Anual sobre el Desperdicio de Alimentos en México, 2023.

2 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA ), Informe sobre Gases de Efecto Invernadero y Residuos Orgánicos, 2022.

3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 2023.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de agosto de 2025.

Diputada Claudia Sánchez Juárez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Agosto 27 de 2025.)

Que reforma el artículo 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nombramientos de embajadores y cónsules, presentada por el diputado Rubén Ignacio Morerira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 27 de agosto de 2025

Quien suscribe Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde que México se constituyó como una nación independiente en 1821, surgió el Servicio Exterior Mexicano (SEM) como un cuerpo profesional y permanente que tuvo por objetivo cuidar los intereses de la nación; en sus inicios su función fue lograr el reconocimiento de nuestro país como una nación independiente a la vez que buscó mantener buenas relaciones con diferentes países a fin de mantener su soberanía. Su historia es tan importante que desde el 7 de mayo del 1822 el Congreso Constituyente creó el Decreto por las cuales definieron las reglas para los nombramientos de los integrantes del servicio exterior.1

Así, ya desde el inicio del México independiente se admitió la inminente necesidad de regular los nombramientos de embajadores a efecto de garantizar la prevalencia de la patria. Posteriormente entre 1826 a 1831 se crearon los primeros reglamentos, a efecto de establecer competencias, funciones y jerarquías lo que permitió que la conformación del SEM fuera la primera actividad de gobierno profesionalizada en la historia de nuestro país; de hecho, en 1835 nació por primera vez la idea de crear un Colegio Diplomático que permitiera formar personas capaces de defender los intereses de México ante el mundo.

Así “José María Gutiérrez Estrada, secretario de Relaciones Exteriores en 1835, (...) sugirió el arreglo definitivo de los cuerpos diplomáticos y consular, particularmente para visibilizar adecuadamente las obligaciones contratadas en los tratados firmados por otros países”2

A partir de entonces se comenzó a estructurar un importante servicio profesional que a lo largo de la historia dejó a nuestro país en una estima y un reconocimiento muy alto.

Si bien es cierto que la Revolución modificó el sistema político del siglo XIX, después de la segunda Guerra Mundial se retomó la importancia de la profesionalización del servicio exterior y se inició un nuevo movimiento por crear –una vez más– una escuela para diplomáticos. Finalmente, en 1974 la Secretaría de Relaciones Exteriores inauguró el Instituto Matías Romero como un centro educativo especializado en la formación de personal diplomático.

Desde su fundación, y hasta la fecha, esta institución se ha caracterizado por coordinar los concursos de ingreso, ascenso del SEM; formar, capacitar y actualizar los integrantes del SEM; promover la colaboración académica y diplomática de nacionales y extranjeros; difundir la política exterior de México y dirigir el museo de la cancillería.3

Asimismo, tenía entre sus funciones la formación de embajadores, cónsules y agregados. Si bien es cierto que durante muchos años contamos con SEM reconocido mundialmente por su profesionalismo y conocimiento del derecho internacional público, en los últimos años, se ha observado que los actores públicos utilizan los cargos consulares con fines políticos, de tal forma que cada vez son más las personas sin experiencia internacional las que ocupan cargos tan relevantes como las embajadas.

Esta situación se considera grave porque la carrera diplomática exige dedicación, formación y experiencia específica en temas internacionales, no sólo en forma teórica sino práctica; requieren además conocimiento de los protocolos y la cultura del país en el que se encuentran.

También es importante contar con habilidades como el manejo del idioma, capacidad de negociación y un profundo conocimiento de la historia. Todo esto es necesario porque su función es representar a nuestro país ante el mundo, busca proteger a las mexicanas y los mexicanos fuera de México, brindar servicios consulares; pero también articular una política de intereses recíprocos.

En torno a lo anterior, la designación arbitraria de funcionarios ajenos a la carrera profesional, basada en afinidades políticas constituye un grave problema en el SEM porque las y los representantes de nuestro país no están capacitados para desempeñar las funciones que el cargo demanda.

Así, como lo advierte Alejandro Acosta “la representación de México en el exterior requiere de un gran profesionalismo, capacidades y cualidades que se podrían encontrar en algunos destacados funcionarios públicos, pero ello no es suficiente, pues como se ha visto, el ser diplomático requiere ciertas virtudes y conocimientos especiales en idiomas, don de gentes, política, cultura general, historia universal, historia del país que representa y del de su destino.4

El sistema de carrera garantiza que los ascensos y nombramientos se basen en la evaluación rigurosa del expediente profesional, la experiencia, la formación académica y exámenes de oposición. Esto asegura objetividad, imparcialidad, continuidad institucional y capacidad de adaptación ante los cambios globales.

Además, fortalece la confianza nacional e internacional, facilita la gestión efectiva de intereses y protege la imagen del país frente al mundo.

Caso contrario ocurre cuando las y los embajadores son electos con base en intereses políticos o como pago por un favor público, la falta de práctica diplomática, el desconocimiento de los códigos y protocolos; así como la incapacidad para la negociación, dificultan la articulación de las relaciones diplomáticas.

Es precisamente por lo anterior que las y los nombramientos de embajadores se deben realizar con base en el servicio profesional de carrera y blindar los nombramientos de servidores públicos con base en intereses políticos.

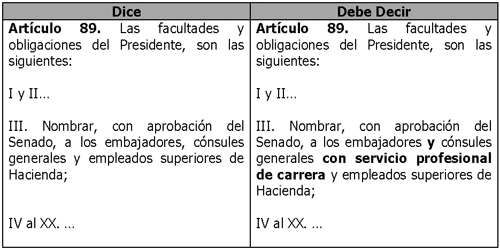

Por ello la presente iniciativa pretende modificar el artículo 89 fracción III de la Constitución para establecer que las y los embajadores, así como los cónsules que el Presidente nombre, con aprobación del senado sean siempre del servicio profesional de carrera. De esta forma blindamos la actividad pública y dejamos el nombre de México siempre en alto.

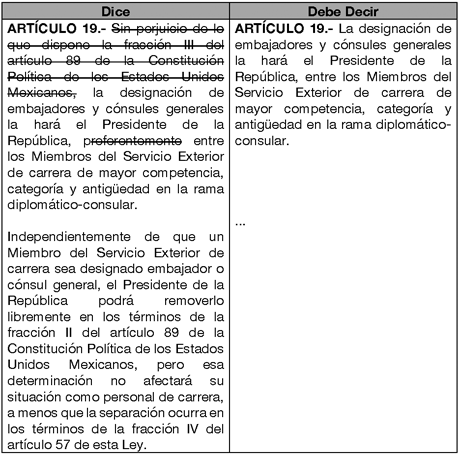

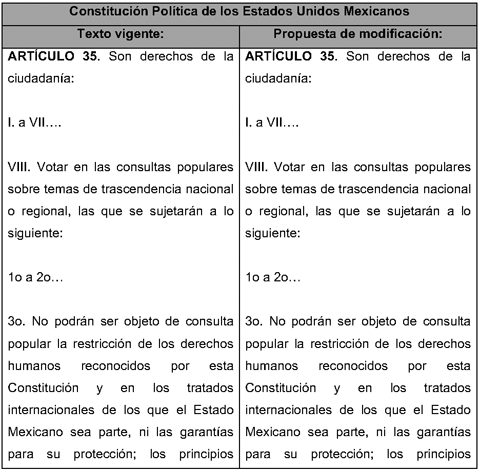

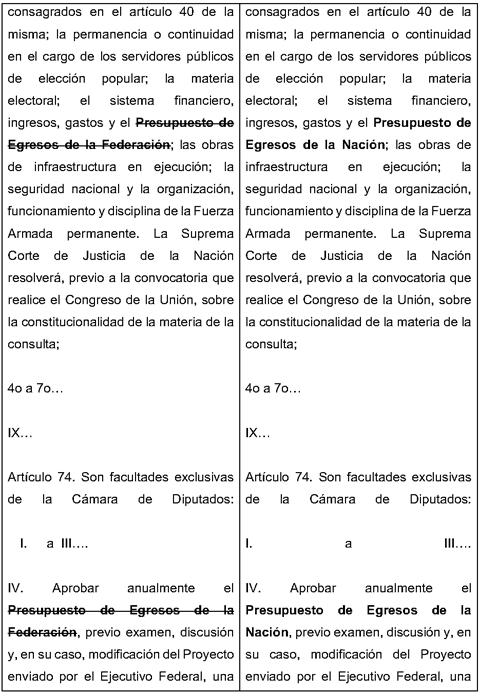

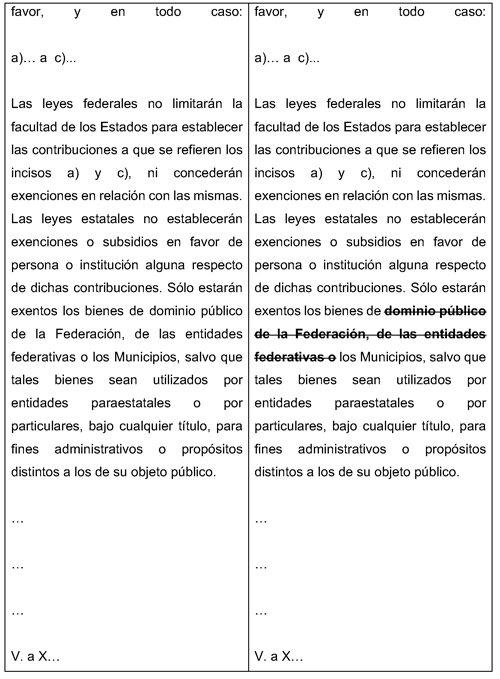

Así se propone la siguiente reforma:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I. y II. ...

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores y cónsules generales con servicio profesional de carrera y empleados superiores de Hacienda;

IV. a XX. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “Origen y Desarrollo del servicio exterior mexicano” https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1821/12.pdf

2 Ibidem.

3 Instituto Matías Romero (IMR) https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/instituto-matias-romero-imr

4 Acosta Alejandro “La diplomacia mexicana: entre políticos y servidores de carrera” El Cotidiano, vol. 21, número 140, noviembre-diciembre, 2006, páginas 67-75, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México, https://www.redalyc.org/pdf/325/32514007.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de agosto de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Agosto 27 de 2025.)

Que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas en eventos deportivos, culturales o recreativos, recibida de la diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente efectuada el miércoles 27 de agosto de 2025

La suscrita, Iraís Virginia Reyes de la Torre, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General, y 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas en eventos deportivos, culturales o recreativos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Introducción al problema

La adquisición de membresías, abonos o accesos anticipados a eventos deportivos, culturales y/o recreativos es una práctica cada vez más común en México, que permite a las personas consumidoras asegurar su participación durante una temporada o ciclo determinado.

Es preocupante observar que proveedores como el Club Deportivo de Tigres implemente políticas que condicionan la renovación o asignación preferente de estos derechos a la asistencia mínima a un porcentaje de eventos previos1

Este condicionamiento, que en ocasiones puede implicar la delegación de asistencia a terceros, plantea un problema significativo en materia de protección a las personas consumidoras, pues, afecta la libertad y los derechos adquiridos por quienes ya han realizado un pago anticipado para disfrutar de un servicio.

El problema radica en que este tipo de prácticas imponen criterios retroactivos de uso que no forman parte del contrato original celebrado entre consumidores y proveedores.

En esencia, la persona consumidora adquiere un derecho anticipado para acceder a ciertos eventos, pero la imposición de una asistencia mínima para renovar o conservar ese derecho introduce una condición que limita su libertad para decidir cómo y cuándo utilizar el servicio contratado2 .

Esta situación puede resultar coercitiva, pues amenaza con retirar beneficios o derechos adquiridos si no se cumple con un umbral de asistencia, lo que puede generar inseguridad jurídica y afectar la confianza de los consumidores en el mercado.

Estas condiciones resultan discriminatorias o inequitativas, ya que no todas las personas consumidoras cuentan con las mismas posibilidades para asistir a los eventos; factores como horarios laborales, condiciones de salud, responsabilidades familiares o residencia fuera de la localidad donde se realizan los eventos pueden impedir la asistencia regular, sin que ello signifique una falta de interés o compromiso con el proveedor o el espectáculo.

Por otro lado, la posibilidad de delegar la asistencia a terceros no elimina esta problemática, pues la coerción persiste al condicionar derechos futuros a comportamientos pasados, con lo anterior se vulnera el principio de autonomía de las personas consumidoras.

Desde la perspectiva legal estas prácticas contravienen los principios establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe a los proveedores llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad, seguridad o integridad de las personas consumidoras, así como la aplicación de métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales3 .

La imposición de criterios retroactivos de uso para la renovación de abonos puede considerarse una cláusula abusiva, ya que impone condiciones no pactadas originalmente y limita el ejercicio libre de un derecho adquirido.

Por lo anterior, resulta necesario establecer un marco normativo claro que prohíba expresamente estas prácticas a cualquier tipo de proveedor y evento deportivo, cultural o recreativo que sea adquirido mediante el mecanismo de membresías, abonos o accesos anticipados.

Esto contribuirá a proteger los derechos de las personas consumidoras, garantizar la estabilidad y certeza contractual, y promover un mercado más justo y equitativo, en el que los proveedores respeten la libertad de consumidores para utilizar los servicios contratados según sus circunstancias y preferencias.

II. Antecedente y contexto

En el ámbito de los espectáculos deportivos en México, la adquisición de abonos o membresías anuales es una práctica consolidada que permite a los aficionados asegurar su acceso a una serie de eventos durante una temporada; recientemente, la publicación del equipo de futbol de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo

León ha generado controversia y debate en torno a los derechos de las personas consumidoras y la asistencia mínima obligatoria a los eventos para poder renovar o conservar el derecho a dichos abonos.

El Club Tigres de la Liga MX para la temporada 2025-2026 señala como condición para la renovación de los abonos la asistencia mínima del 70 por ciento de los partidos de local incluidos en el abono, es decir, al menos 12 de los 17 encuentros que se disputan en el estadio universitario “El Volcán” durante el ciclo anual que comprende los torneos Apertura 2025 y Clausura 20264 .

Esta medida busca asegurar un estadio lleno y mantener un ambiente vibrante en cada partido, evitando los numerosos asientos vacíos que se observaron en temporadas anteriores, especialmente en encuentros entre semana o contra equipos con menor convocatoria.5

El club ha comunicado a sus abonados que, para cumplir con este requisito no es estrictamente necesario que el titular asista personalmente a todos los partidos e incentiva la transferencia del abono a familiares, amigos o terceros, así como la renta del abono a través de la plataforma oficial del club, Boletomóvil, para que la asistencia de estas personas cuente y con ello se valide la renovación del derecho6 . Esta acción ha generado diversas reacciones entre los aficionados y expertos en derechos de las personas consumidoras; el club argumenta que la medida es necesaria para garantizar el lleno del estadio y fomentar una experiencia deportiva más atractiva y competitiva.

El Club Tigres de la Liga MX plantea como ejemplo lo que sucede en el futbol europeo con equipos como Arsenal, Manchester City y Liverpool que aplican políticas similares para asegurar la fidelidad y participación de sus seguidores7 , sin embargo, esta práctica no se debe adaptar a la condición nacional porque de acuerdo con la ley resulta coercitiva y restrictiva para las personas consumidoras, pues limita la libertad de uso de un servicio ya contratado y puede afectar a los “abonados” con condiciones particulares que dificulten su asistencia regular.

Esta política crea un precedente muy delicado en materia de protección a las personas consumidoras, ya que condiciona derechos adquiridos a criterios retroactivos de uso, esto implica que dicha cláusula puede interpretarse como abusiva de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley Federal de

Protección al Consumidor que a la letra señala lo siguiente:

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. ...8

La imposición de una asistencia mínima para renovar un derecho adquirido anticipadamente vulnera principios fundamentales como la autonomía de las personas consumidoras, la estabilidad contractual y la equidad en las relaciones de consumo, asimismo, el hecho de delegar la asistencia a terceros no elimina la naturaleza coercitiva de la medida, ya que la persona consumidora sigue obligada a cumplir un requisito de uso para conservar el derecho.

De acuerdo con el conocimiento que tenemos, el caso de Tigres es único en México que ha adoptado formalmente esta política de asistencia mínima como condición para la renovación de abonos, este caso nos obliga, como personas legisladoras, a pensar en su regulación prioritaria, a efecto de que en el futuro inmediato evitar que prácticas similares se generalicen sin contar con un marco legal que proteja a las personas consumidores.

Por lo anterior, resulta indispensable establecer una regulación que prohíba expresamente estas prácticas abusivas, reconociendo que la renovación, venta o asignación preferente de abonos y membresías no debe estar condicionada a criterios retroactivos de uso, como la asistencia mínima a eventos previos.

La protección de los derechos de las personas consumidoras exige garantizar que los contratos anticipados de acceso a eventos sean respetados en sus términos originales, sin imponer requisitos adicionales que limiten la libertad de uso o generen discriminación indirecta.

III. Impacto negativo en la libertad del consumidor y la estabilidad contractual

La práctica de condicionar la renovación, venta o asignación preferente de membresías, abonos o accesos a eventos deportivos, culturales o recreativos a la asistencia mínima a eventos anteriores representa una medida que vulnera derechos fundamentales de las personas consumidoras y genera un desequilibrio en la relación comercial.

Esta conducta impone un criterio retroactivo de uso que no fue pactado originalmente en el contrato de adquisición anticipada, lo que puede calificarse como una práctica abusiva y coercitiva.

El abono o membresía es un contrato en el que las personas consumidoras adquiere de antemano el derecho a acceder a una serie de eventos durante un periodo determinado, sin que el proveedor pueda imponer condiciones adicionales posteriores para conservar ese derecho.

La exigencia de asistir a un porcentaje mínimo de eventos para renovar el abono limita la autonomía de las y los consumidores y su libertad para decidir cómo y cuándo utilizar el servicio contratado, lo que resulta contrario a los principios de protección a las personas consumidoras establecidos en el artículo 1° de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que en su párrafo segundo dice:

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores9 .

Esta práctica es discriminatoria y afecta de manera desproporcionada a ciertos sectores de la población, por ejemplo, personas con limitaciones laborales, de salud, familiares o de residencia pueden verse impedidas de cumplir con la asistencia mínima exigida, aun cuando sean personas consumidoras genuinas y hayan cumplido con el pago total del abono.

La posibilidad de delegar la asistencia a terceros, aunque flexibiliza parcialmente la medida, no elimina la coerción inherente al condicionamiento del derecho a la renovación, pues las personas consumidoras siguen obligadas a cumplir un requisito que limita su libertad contractual.

Desde la perspectiva social el deporte y los espectáculos culturales y recreativos son vehículo para la inclusión, la cohesión social y el bienestar comunitario; en este orden de ideas, el Estado tienen la obligación de garantizar los derechos fundamentales de la población y evitar la exclusión que afecte negativamente la experiencia de las y los consumidores y la percepción pública del espectáculo.

Legalmente, la imposición de criterios retroactivos para la renovación de derechos anticipados se puede interpretar como una cláusula abusiva de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe prácticas comerciales que limiten injustificadamente la libertad de las consumidoras y los consumidores o que impliquen condiciones desleales.

Finalmente, asumimos que es necesaria una regulación clara y precisa que prohíba estas prácticas abusivas, a fin de fortalecer la seguridad jurídica y promover un mercado justo, equitativo y transparente, donde los consumidores puedan ejercer plenamente sus derechos sin temor a que se les impongan condiciones arbitrarias o coercitivas.

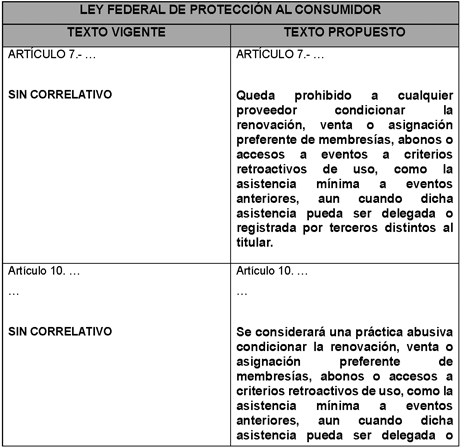

Por lo anterior, pensamos que las adiciones propuestas a los artículos 7 y 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor contribuirá a garantizar que la renovación y asignación de abonos y membresías se realice en condiciones equitativas, respetando los derechos adquiridos y la autonomía de las personas consumidoras.

IV. Objeto y descripción de la iniciativa

Esta iniciativa con proyecto de decreto se compone de un artículo en el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 7, un párrafo tercero y uno cuarto al artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la propuesta tiene el objeto de establecer que la imposición de asistencia mínima para renovar abonos se prohíba y sea considerada una práctica abusiva y discriminatoria.

En el artículo 7 se establece la prohibición a cualquier proveedor para condicionar expresamente la renovación, venta o asignación preferente de membresías, abonos o accesos a eventos a criterios retroactivos de uso, como la asistencia mínima a eventos anteriores, aun cuando dicha asistencia pueda ser delegada o registrada por terceros distintos al titular.

La intención de prohibir expresamente que cualquier proveedor condicione la renovación de abonos o membresías al cumplimiento de una cuota mínima de asistencia, aun cuando esta pueda ser registrada mediante terceros, será sancionada de acuerdo con lo que se establece en esta ley.

Para el caso de las adiciones al artículo 10, se considera como práctica abusiva condicionar la renovación, venta o asignación preferente de membresías, abonos o accesos a criterios retroactivos de uso, como la asistencia mínima a eventos anteriores, aun cuando dicha asistencia pueda ser delegada o registrada por terceros distintos al titular.

La esencia de esta modificación es proteger el derecho de las y los consumidores para utilizar libremente un servicio previamente contratado, a efecto de fortalecer la confianza en el mercado y promover un entorno comercial justo y equitativo.

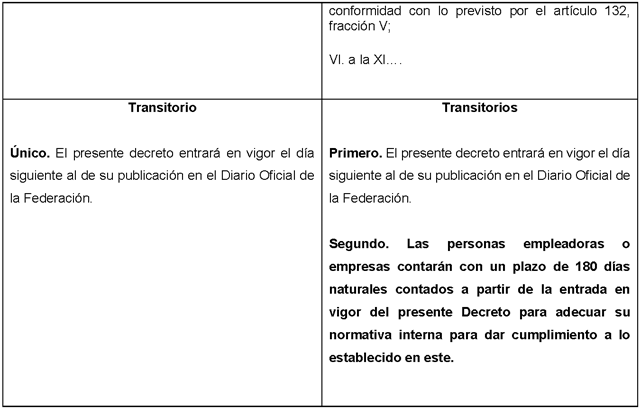

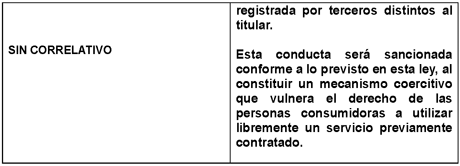

Derivado de lo anteriormente expuesto y para su mejor comprensión presentamos gráficamente la iniciativa en comento en el siguiente cuadro comparativo:

Con base en lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de prácticas abusivas en eventos deportivos, culturales o recreativos

Único. Se Adiciona un párrafo segundo al artículo 7, y los párrafos antepenúltimo y último al artículo 10, ambos de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

Queda prohibido a cualquier proveedor condicionar la renovación, venta o asignación preferente de membresías, abonos o accesos a eventos a criterios retroactivos de uso, como la asistencia mínima a eventos anteriores, aun cuando dicha asistencia pueda ser delegada o registrada por terceros distintos al titular.

Artículo 10. ...

Se considerará una práctica abusiva condicionar la renovación, venta o asignación preferente de membresías, abonos o accesos a criterios retroactivos de uso, como la asistencia mínima a eventos anteriores, aun cuando dicha asistencia pueda ser delegada o registrada por terceros distintos al titular.

Esta conducta será sancionada conforme a lo previsto en esta ley, al constituir un mecanismo coercitivo que vulnera el derecho de las personas consumidoras a utilizar libremente un servicio previamente contratado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Sandoval, Adriana (2025). “Tigres exigirá mínimo de asistencia para renovar abonos en 2026, ¿afectará a los aficionados?”, en MVS. Noticias. Nuevo León. México. 5 de junio de 2025. Disponible en: https://mvsnoticias.com/nuevo-leon/2025/6/5/tigres-exigira-minimo-de-as istencia-para-renovar-abonos-en-2026-afectara-los-aficionados-695853.ht ml

2 Club Tigres (2025). “Renueva tu lugar, renueva tu pasión: todo sobre las renovaciones de abonos para la temporada 2025–2026”, en Tigres. Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, México. 6 de junio de 2025. Disponible en: https://www.tigres.com.mx/es/noticias/tigres/renovacion-de-abonos-tigre s-varonil_25_26/

3 Cámara de Diputados (2025). “Artículos 1 y 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, en Leyes Federales Vigentes. México. Consultado el 9 de junio de 2025. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf

4 Calixto Torres, Miguel Ángel (2025). “La directiva busca fomentar la asistencia al estadio para el Apertura 2025 y Clausura 2026, pero ha desatado comentarios de todo tipo”, en Estadio. El diario deportivo de México. México. 5 de junio de 2025. Disponible en: https://www.estadiodeportes.mx/ligamx/Tigres-impone-asistencia-minima-p ara-renovar-abonos-Polemica-entre-aficionados-20250605-0063.html

5 Rosales, Jorge (2025). “Tigres contará asistencias a sus abonados tratando de tener el Volcán lleno”, en 25 medio tiempo. Monterrey, México. 5 junio de 2025. Disponible en: https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/tigres-contara-asistencias-a bonados-tratando-volcan-lleno

6 Club Tigres (2025). Obra citada.

7 Ídem.

8 Cámara de Diputados (2025). “Ley Federal de Protección al Consumidor”, en Leyes Federales Vigentes. México. Consultado el 9 de junio de 2025. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf

9 Cámara de Diputados (2025). Obra citada.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de agosto de 2025.

Diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Agosto 27 de 2025.)

Que reforma el Código Civil Federal, suscrita por la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 27 de agosto de 2025

La que suscribe, María Lorena García Jimeno Alcocer, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la facultad conferida por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 77, 78 y correlativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 311 del Código Civil Federal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En México, hablar del derecho a los alimentos es referirse a una obligación legal con implicaciones éticas, sociales y estructurales profundas. Este derecho no sólo garantiza la subsistencia de quienes lo reciben, sino que constituye un pilar para el desarrollo digno de niñas, niños y adolescentes.

Así lo reconoce el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que “las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”,1 lo que significa que impone un deber jurídico claro e ineludible para quienes ejercen la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia.

Sin embargo, en la práctica, millones de niñas y niños en nuestro país se ven privados del cumplimiento efectivo de este derecho. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al menos 4.18 millones de padres no viven con sus hijos ni participan en su crianza, lo que equivale a 9.3 por ciento de los 21.2 millones de hombres identificados como padres.2

Esto significa que millones de hogares, en su mayoría encabezados por mujeres, enfrentan en soledad la carga económica y emocional de sostener a sus hijos e hijas, sin corresponsabilidad del progenitor ausente. Esta ausencia no sólo es física, sino estructural: priva a los menores de recursos, tiempo, protección y oportunidades.

A esta situación se suma una realidad que agrava la desigualdad: las mujeres en México dedican, en promedio, 40 horas semanales al trabajo no remunerado del hogar y los cuidados, mientras que los hombres apenas alcanzan las 15.9 horas, según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Esta diferencia representa una jornada laboral completa no reconocida ni compensada, que coloca a las mujeres en clara desventaja económica y limita su desarrollo personal y profesional.

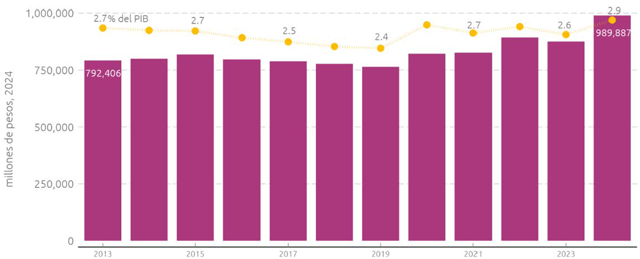

El valor económico de este trabajo invisible ha sido estimado en más de 7.2 billones de pesos anuales, equivalente a 24 por ciento del producto interno bruto (PIB), con 72 por ciento de ese valor generado por mujeres. En otras palabras, mientras el Estado y el mercado se benefician de este esfuerzo, las mujeres lo asumen sin respaldo institucional y, en muchos casos, sin recibir siquiera la pensión alimenticia que por derecho les corresponde a sus hijos.3

La estadística revela otra dimensión alarmante: en solo 42 por ciento de los casos de divorcio donde se solicita pensión alimenticia, ésta es concedida, y aún en esos casos, únicamente 2 de cada 10 mujeres consideran este ingreso como confiable; la razón es clara, los pagos son intermitentes, los montos insuficientes y los mecanismos de exigibilidad son, muchas veces, ineficaces. La falta de certeza jurídica en torno al monto mínimo de la pensión alimenticia permite criterios judiciales dispares y fomenta la evasión de responsabilidades.