Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6907-II-2, miércoles 29 de octubre de 2025

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6907-II-2, miércoles 29 de octubre de 2025

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de exentar del pago del impuesto al salario que reciben las y los trabajadores jóvenes, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Asael Hernández Cerón y las y los diputados, pertenecientes a esta LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y así como en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XIV del articulo 93; y se reforma el articulo 96; y el articulo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de exentar del pago del impuesto al salario que reciben las y los trabajadores jóvenes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto Mexicano de la Juventud menciona que el concepto de juventud es un término que, por un lado, permite identificar el periodo de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez. De acuerdo con la “Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), es entre los 12 y los 29 años. No obstante, también tiene que ver con un conjunto de características tan heterogéneas que sería imposible enlistarlas”.1

De acuerdo con cifras publicadas por el INEGI, en el primer trimestre de 2025, en México había 30.4 millones de personas jóvenes (de 15 a 29 años), cifra que representó 23.3 por ciento del total de la población (130.4 millones): 51.0 por ciento correspondió a mujeres y 49.0 por ciento, a hombres. Según su edad, 37.0 por ciento tenía de 15 a 19 años; 33.1 por ciento, de 20 a 24 años y 29.9 por ciento, de 25 a 29 años.2

La juventud es la etapa más importante de nuestra vida; la juventud es el parteaguas que forja el camino de nuestro futuro, donde desarrollamos conocimiento y nuestros talentos y aplicamos lo aprendido, ya sea un oficio o una profesión. Es la etapa donde se deja la comodidad del hogar y la protección de los padres para iniciar una etapa de autosuficiencia y emprendimiento en el mundo laboral.

En esta tesitura, las personas de 15 años y más en México ascendían a 102.3 millones, de las cuales 60.5 millones pertenecían a la población económicamente activa (PEA). De esta población, 15.9 millones eran jóvenes, que representaron 26.3 por ciento de la PEA; de ellas, 39.6 por ciento era mujer y 60.4 por ciento, hombre.

De la anterior cifra existen jóvenes en la informalidad la tasa de informalidad laboral alcanzó 54.3 por ciento de la población general, en tanto que para el grupo de 15 a 29 años fue de 58.8 por ciento.3

De acuerdo con estas cifras expuestas por el INEGI, representa un gran desafío a este sector joven que está en el nicho laboral, ya sea formal o informal. De por sí, ser joven es difícil por los pocos lugares que ofrecen trabajo a los jóvenes sin experiencia, la mala aplicación injusta de los programas sociales del gobierno federal y estatal, y la poca empatía de la sociedad con la juventud y la delincuencia organizada, que está solo al acecho de los jóvenes, reclutándolos con salarios exorbitantes, son los grandes obstáculos que la juventud mexicana atraviesa en todo el país.

Los jóvenes merecen grandes oportunidades y una de ellas es darles incentivos fiscales en su primer empleo o al menos en los tres primeros años de su mundo laboral, pero su primer obstáculo, como es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), busca que los jóvenes mayores de 18 años se den de alta y cuenten con su registro federal del contribuyente o el RFC. Básicamente, el RFC es una clave que el Gobierno utiliza para identificar a las personas físicas y morales que practican alguna actividad económica en México y deben contribuir al gasto público. Sirve para realizar diversos trámites relacionados con el pago de impuestos y obligaciones fiscales. También para acceder a productos financieros como cuentas bancarias, tarjetas de crédito, Seguridad Social e incluso para participar en fondos para el retiro y de vivienda. La iniciativa ha causado polémica porque implicaría que los jóvenes, a pesar de no generar ingresos, todavía tendrían que realizar este trámite obligatoriamente a partir de los 18 años, sin importar si trabajan o no.

Pero con esto los jóvenes pagan impuesto, y hay dos que pagamos con mayor frecuencia: el Impuesto al Valor Agregado (IVA); es del 16 por ciento y se aplica al consumo de bienes y servicios; y el Impuesto sobre la Renta (ISR), que aplica a todos los ingresos que un contribuyente percibe, y que el SAT recauda.

El ISR que se le cobra a todos los trabajadores del país por el simple hecho de trabajar; el SAT te quita un porcentaje de acuerdo con la tabla que aplica en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y no importa en qué régimen fiscal te encuentres.

• Sueldos, salarios, ingresos asimilados a salarios. Son los trabajadores que reciben salarios y prestaciones por un trabajo que depende de una empresa o empleador.

• Actividad empresarial y profesional. Son aquellos profesionales que reciben honorarios por servicios prestados a una empresa o a un emprendedor.

• Actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Aquellas personas que se dedican a la compra-venta de bienes, o que trabajan en aplicaciones de envío.

• Régimen Simplificado de Confianza (Resico). Es el régimen que nació en enero de 2022, y al que migraron algunas personas físicas y morales dependiendo de sus actividades y/o ingresos. A partir de enero de 2022 las nuevas empresas que se registren en el SAT no podrán optar por RIF, tendrían que elegir régimen simplificado.

Con esta carga fiscal, los jóvenes ven lejos o frustrados sus sueños de tener dinero, ya que les queda muy poco capital para cubrir al menos sus necesidades más básicas, como alimento, ropa o casa.

Es por lo anterior, surge esta iniciativa para impulsar y apoyar a la juventud mexicana a implementar un estímulo fiscal por su primer empleo o los primeros tres años laborables que sean exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con el fin de que le rinda su salario al trabajador joven y pueda tener un impulso económico para solventar sus gastos.

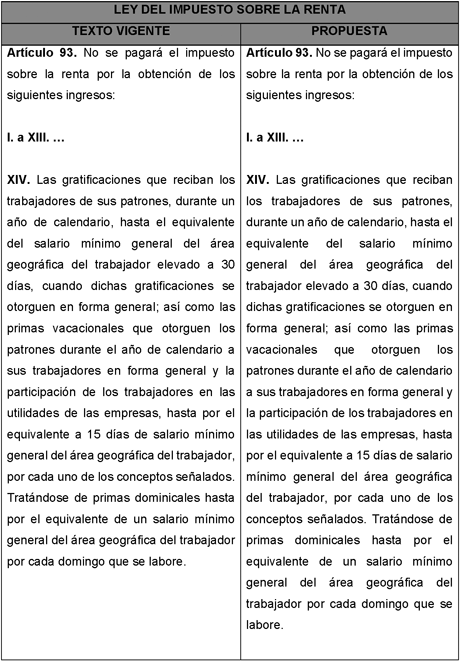

Para mayor claridad a la propuesta de la iniciativa que presento y que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo a la fracción XIV del artículo 93; se reforma el artículo 96; y el artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de exentar del pago del impuesto al salario que reciben las y los trabajadores jóvenes, me permito ilustrarla con el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto, México tiene que apostarle a una nueva resiliencia con visión hacia la juventud, para fortalecerla e impulsarla a la autosuficiencia y la generación de la riqueza en el sector. A la juventud mexicana tenemos que protegerla, alentarla e impulsarla al mundo laboral y el emprendimiento para poder tener una nación más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XIV del artículo 93; y se reforma el artículo 96; y el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de exentar del pago del impuesto al salario que reciben las y los trabajadores jóvenes

Único: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XIV del artículo 93; y se reforma el artículo 96 y el artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de exentar del pago del impuesto al salario que reciben las y los trabajadores jóvenes, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a XIII. ...

XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore.

Los trabajadores jóvenes, definidos como aquellos de entre 18 y 29 años que se encuentren en su primer empleo, estarán exentos del impuesto sobre la renta durante los primeros tres años, sin límite de monto. Esta exención no afecta las disposiciones aplicables a gratificaciones, primas vacacionales o participaciones en utilidades previstas en esta fracción.

XV. a XXIX.

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente y lo que se refiere en el artículo 93, segundo párrafo de la fracción XIV.

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 152. ...

No será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por los que no se esté obligado al pago del impuesto y por los que ya se pagó impuesto definitivo y lo que se refiere en el artículo 93, segundo párrafo de la fracción XIV.

...

...

...

...

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Que la vigencia de la aplicación del decreto se ejecute a partir del 1 de enero del ejercicio fiscal siguiente a su publicación en el DOF.

Tercero. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar los ajustes necesarios en los ingresos y el gasto público para reflejar el impacto fiscal derivado de la exención del impuesto sobre la renta a que hace referencia el presente Decreto. Dichos ajustes deberán incluir una estimación del número de beneficiarios y el monto aproximado de la renuncia fiscal.

Cuarto. El Servicio de Administración Tributaria deberá emitir, en un plazo no mayor a 90 días posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente decreto, las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta aplicación de la exención a los trabajadores jóvenes en su primer empleo. Dichas disposiciones deberán definir criterios para identificar el primer empleo formal, establecer mecanismos de registro y verificación, y precisar los requisitos para que los empleadores puedan aplicar la exención sin generar conflictos de interpretación o retenciones indebidas.

Notas

1 Instituto Mexicano de la Juventud, 2017, ¿Qué es joven?, consultado en la página web:

https://www.gob.mx/imjuve/articulos/que-es-ser-joven#:~:text=El%20concepto%20de%20juventud%2C%20es,

ver%20con%20un%20conjunto%20de

2 INEGI, 2025, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud (12 de agosto), consultado en la página web:

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/10093#:~:text=En%20el%20primer%20trimestre%20de,y%2049.

0%20%25%2C%20a%20hombres.

3 Loc. cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2025.

Diputado Asael Hernández Cerón (rúbrica)

Que reforma el artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, diputada en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

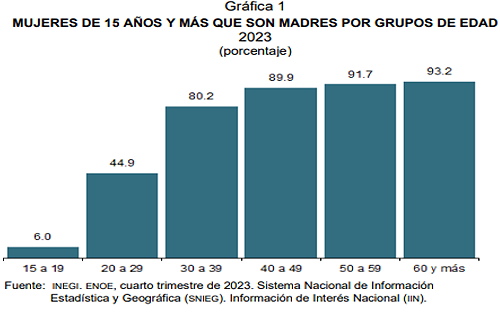

1. En la estadística a propósito del Día de la Madre 2024 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se expone: en “el cuarto trimestre de 2023, siete de cada 10 mujeres de 15 años y más (38 459 122) eran madres. Por grupos de edad, 6.0 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años y 44.9 por ciento de las jóvenes de 20 a 29 años, habían tenido una hija o hijo. Esta cifra se incrementa a nueve de cada 10 en las mujeres de 40 a 49 años.”

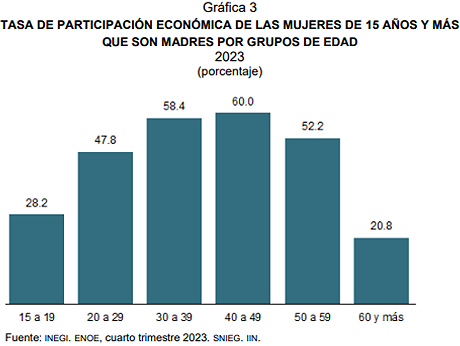

Referente a las mujeres que son madres y su participación en el mercado laboral, la estadística ofrece los siguientes datos: La tasa de participación económica2 de las madres de 15 años y más fue de 46.1 por ciento y, por grupos de edad, de 40 a 49 años fue de 60.0 por ciento. Siguieron el grupo de 30 a 39 años con 58.4 por ciento, y el de 50 a 59 años con 52.2 por ciento. Cabe destacar que 20.8 por ciento de las madres de 60 años y más, estaban ocupadas o buscaron trabajo (ver gráfica 3).

De las madres ocupadas en el mercado laboral (17 370 749), 64.4 por ciento eran trabajadoras subordinadas y remuneradas, 26.9 por ciento trabajaban por cuenta propia, 5.3 por ciento no recibieron algún pago por su trabajo y 3.5 por ciento eran empleadoras. Por duración de la jornada laboral, 43.8 por ciento trabajó entre 35 y 48 horas, 23.7 por ciento lo hizo de 15 a 34 horas, seguido por las que laboraron más de 48 horas (17.8 por ciento) y menos de 15 horas (11.7 por ciento). 3

En cuanto al ingreso de las jefas de hogar que eran madres, trabajadoras subordinadas y remuneradas, 46.7 por ciento ganó hasta un salario mínimo y 31.3 por ciento recibió más de un salario y hasta dos salarios mínimos. Solo 6.9 por ciento percibió más de dos y hasta tres salarios mínimos y 3.8 por ciento, más de tres.

2. De acuerdo con los datos que presenta la estadística a propósito del Día de la Madre 2024, la dinámica de las mujeres que desean ser madres cambia de manera lenta y se adapta a un entorno social y cultural versátil, el acceso al trabajo, a una remuneración económica adecuada que permita garantizar la maternidad en condiciones suficiente son solo algunas de las dificultades que afrontan las mujeres, sin embargo, existen condiciones que pueden representar mayores dificultades durante el embarazo y el posparto. Dentro de esas dificultades se pueden encontrar la salud mental perinatal, un aspecto que se le da poca relevancia e importancia.

3. La Organización Mundial de la Salud OMS: “A nivel mundial, aproximadamente el 10 por ciento de las mujeres embarazadas y el 13 por ciento de las mujeres que acaban de dar a luz padecen un trastorno mental, principalmente depresión. En los países en desarrollo, esta cifra es aún mayor: el 15,6 por ciento durante el embarazo y el 19,8 por ciento después del parto. En casos graves, el sufrimiento materno puede ser tan intenso que incluso pueden llegar al suicidio. Además, las madres afectadas no pueden funcionar correctamente. Como resultado, el crecimiento y el desarrollo de los niños también pueden verse afectados negativamente. Los trastornos mentales maternos son tratables. Incluso profesionales de la salud no especializados y bien capacitados pueden ofrecer intervenciones eficaces.”

En México, de acuerdo con María del Pilar Meza Rodríguez, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Perinatología (INPer), entre un 20 y un 30 por ciento de las personas con capacidad de gestar presentan síntomas de ansiedad o depresión en esta etapa. En el caso de la depresión posparto, puede afectar hasta al 20 por ciento de las mujeres que han dado a luz.

“Estos trastornos, si no se detectan y atienden a tiempo, pueden tener un impacto significativo tanto en la salud de la madre como en el desarrollo emocional, físico y social del recién nacido. Por ello, la salud mental debe considerarse un pilar central en la atención materno-infantil. El tratamiento oportuno puede incluir psicoterapia individual o grupal y, de ser necesario, medicamentos compatibles con el embarazo o la lactancia, siempre bajo supervisión médica. Actualmente, existen opciones terapéuticas eficaces y seguras que permiten mejorar la calidad de vida sin comprometer la salud del binomio madre-hijo.”

Es indispensable que en la Ley General de Salud se establezca el apoyo psicológico y emocional durante el embarazo y el posparto. En la actualidad no se establece como una Red de Apoyo para ese fin, tampoco se obliga a las autoridades sanitarias a realizarlo.

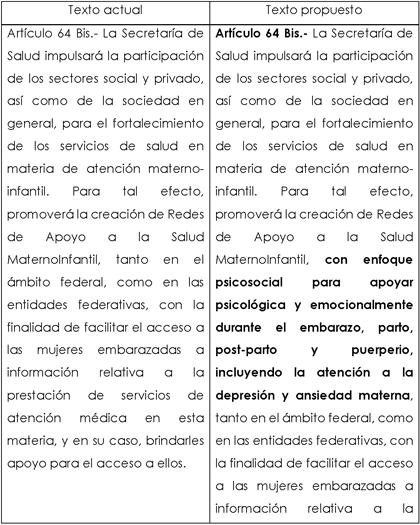

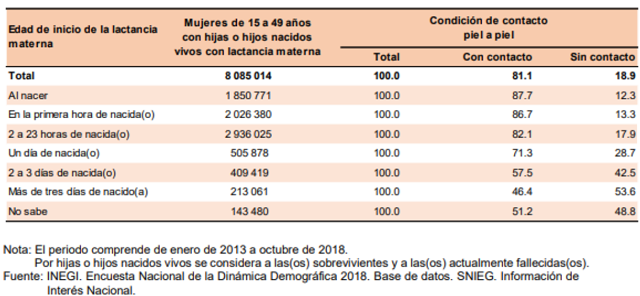

Para explicar de manera detallada la iniciativa propuesta, a continuación, expongo el siguiente cuadro comparativo:

Ley General de Salud

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 64 Bis de la Ley General de Salud

Artículo Único: Se reforma el artículo 64 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 64 Bis.- La Secretaría de Salud impulsará la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno infantil, con enfoque psicosocial para apoyar psicológica y emocionalmente durante el embarazo y el posparto, incluyendo la atención a la depresión y ansiedad materna , tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a información relativa a la prestación de servicios de atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2025.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, diputada en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1- De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en las estadísticas “a propósito del Día de la Madre datos nacionales”: se calcula que en México hay 22.2 millones de mujeres de 15 a 49 años que han estado embarazadas al menos una vez durante su vida”

“Se estima una tasa global de fecundidad de 2.07 nacidos vivos por cada mujer de 15 a 49 años; por grupo de edad. La tasa más alta se presenta en las mujeres de 20 a 24 años, con 118.2 nacidos vivos por cada 1 000 mujeres del mismo grupo de edad.

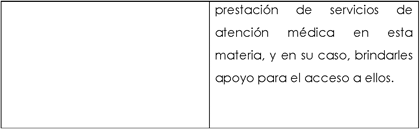

La ENADID 2018 estima que 90.3 por ciento del total de los embarazos (8.8millones) de mujeres de 15 a 49 años de edad en el periodo comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2018, tuvieron una hija o hijo nacido vivo; es decir, fueron madres. De éstas, poco más de la mitad (53.1 por ciento) tuvo a su última hija o hijo por parto normal (vaginal).

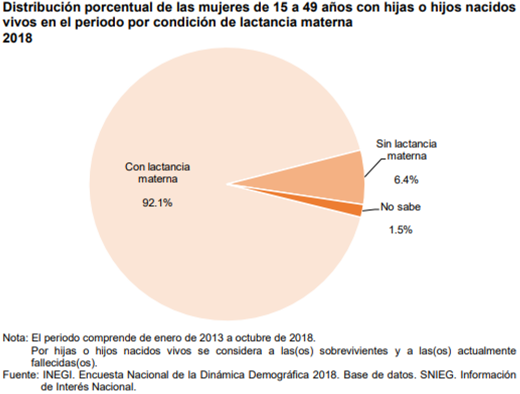

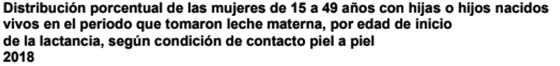

La ENADID 2018 estima que de 8 millones de madres que dan leche materna a sus hijos, 81.1% (6.5 millones) reporta el contacto piel a piel con su recién nacido; asimismo, se observa que el porcentaje de inicio de la lactancia materna en las primeras 24 horas de vida, es mayor entre las mamás que tuvieron contacto piel a piel con su hija o hijo.

2- Desde la atención prenatal se recomienda a las mujeres dar leche materna porque ello contribuye a la salud de la mujer. Reduce el riesgo de padecer cáncer de ovarios y mama, diabetes tipo II y depresión posparto; además es un método anticonceptivo natural (OMS, 2017). Nueve de cada diez madres de 15 a 49 años con última hija o hijo nacido vivo en el periodo captadas por la ENADID 2018, dieron leche materna.

Los datos de ENADID 2018 reportan que de los 8 millones de madres que dan leche materna a sus hijos, 81.1% (6.5 millones) tuvo contacto piel a piel con su recién nacido. Se observa que el porcentaje de inicio de la lactancia materna en las primeras 24 horas de vida es mayor entre las mamás que tuvieron contacto piel a piel con su hija o hijo.

3- La Secretaría de Salud y del Trabajo del Gobierno federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS publicaron la Guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia, donde se expone el porcentaje de mujeres que practicaron la lactancia materna en México.

La guía también refleja lo importante que resultan las salas de lactancia en este sentido refiere:

• Permiten a las mujeres ejercer el derecho a la lactancia materna, en condiciones de calidad y calidez en su centro de trabajo.

• Al establecer salas de lactancia se promueve y fortalece la conciliación trabajo-familia, permitiendo a las madres trabajadoras contar con opciones para la toma de decisiones respecto de la alimentación y salud de sus hijas e hijos.

• Las salas de lactancia permiten que las mujeres puedan desarrollarse en el ámbito profesional y familiar al mismo tiempo.

• Si existe apoyo empresarial a la lactancia, el empleador no se enfrenta con el riesgo de perder a una empleada calificada.

• Al contar con una sala de lactancia, la empresa elimina uno de los problemas más comunes relacionados con el abandono de la lactancia, contribuyendo a un México más sano y promoviendo los derechos de las madres trabajadoras.

En nuestro país, la Ley General de Salud establece en su artículo 64: “En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios;

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

Como se puede observar, no es obligatorio que se establezcan los lactarios que resultan indispensables para muchas mujeres, no se trata solo de una política pública, de un programa de gobierno, el establecer la obligación de los lactarios contribuiría para garantizar derechos y cambiaría la vida de muchas mujeres.

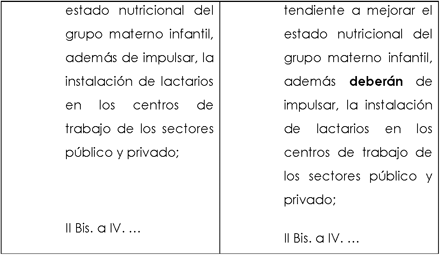

Para explicar de manera detallada la iniciativa propuesta, a continuación, expongo el siguiente cuadro comparativo:

Ley General de Salud

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía la siguiente: iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 64, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue.

Artículo 64.- ...

I. ...

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento obligatorio para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además deberán impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

II Bis . a IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2025.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federal de Derechos, y General de Salud, con el fin de fortalecer la autonomía, el financiamiento de la regulación, control, vigilancia y fomento sanitario que realiza Cofepris, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y diputadas y diputados federales de la LXVI Legislatura, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad de que otorgan los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Salud, con el fin de fortalecer la autonomía, el financiamiento de la regulación, control, vigilancia y fomento sanitario que realiza Cofepris, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

La salud es un valor fundamental en la vida de todo ser humano y una condición esencial para su desarrollo, así como uno de los pilares en los que cualquier Estado debe sustentar su crecimiento y estabilidad. En este sentido, la salud configura un derecho fundamental reconocido como tal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de las reformas constitucionales de 2011, se ha transitado de una definición tradicional sobre el derecho a la protección de la salud como un derecho social, de tipo programático, declarativo y sin carácter vinculante, hacia un derecho humano reconocido, con las implicaciones jurídicas que ello conlleva. Como consecuencia de lo anterior, el derecho a la salud ha evolucionado generando obligaciones a cargo de los poderes públicos con la finalidad de garantizarlo y hacerlo materialmente viable.

En este sentido, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo acciones para garantizar y proteger la salud de las personas de manera que el derecho a la protección de la salud se pueda ejercer con plenitud y deje de ser sólo una aspiración.

Una de las principales responsabilidades del Estado es la protección de la salud a través de su política de protección contra riesgos sanitarios, y el ejercicio del control y fomento sanitario. La protección a la salud ha pasado por numerosas etapas a lo largo de la historia, en la cual se ha comprobado la importancia de prevenir en materia de salud, pues se reconoce que existe una estrecha vinculación entre la salud de la población, el desarrollo económico y su cohesión social.

En nuestro país, en la década de los ochentas se crea la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario que estaba integrada por cuatro Direcciones Generales: Medicamentos y Tecnologías para la Salud, Control Sanitario de Productos y Servicios, Salud Ambiental, Control Sanitario de la Publicidad, y el Laboratorio Nacional de Salud Pública; en esos años, se hicieron distintas modificaciones a la ley para buscar el mejor resultado de la Subsecretaría, con un enfoque de prevención, participación comunitaria y corresponsabilidad de los individuos como elementos fundamentales para alcanzar el objetivo de salud para todos.

Como parte de las respuestas ante la creciente importación de productos se creó en 1987 la Comisión Intersecretarial para el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest), para coordinar acciones en relación con la vigilancia y control de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. En ese año también, entraron en vigor 31 programas estatales de regulación sanitaria y se publicó el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Bienes y Servicios.

En junio de 1992, con la publicación de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se transformó a las Normas Técnicas de Salubridad General, en Normas Oficiales Mexicanas (NOM), a fin de integrar todas las disposiciones a las que se sujetan tanto el gobierno como productores, proveedores de bienes y servicios y todos quienes se encuentran relacionados o interesados con las materias objeto de las NOM. En ese mismo año se instaló formalmente el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario.

En 1993, se modificó el Reglamento de Control Sanitario de la Publicidad y entre 1995 y 1996 se publicaron dos acuerdos regulatorios que determinaron el control de las áreas de mayor riesgo y se redujeron los trámites para las empresas. La generación de certidumbre se convirtió en uno de los factores fundamentales en esa etapa de regulación. En 1998 se publicó el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Sin embargo, el tradicional modelo de regulación sanitaria empezó a mostrar síntomas severos de agotamiento ante la debilidad de varias de sus partes fundamentales como el desarrollo tecnológico, la infraestructura, la capacidad y la descoordinación operativa entre la Federación y los Estados. La aparición creciente de nuevos productos en el mercado cuya seguridad debía garantizarse y reforzarse la vigilancia de aquellos que ya se usaban o consumían, por lo que era necesario diseñar medidas y acciones para detectar y prevenir oportunamente los riesgos y daños a la salud.

Se buscó entonces integrar todas las funciones propias de la regulación y el fomento sanitarios en un solo órgano que unificará y diera homogeneidad a las políticas en la materia, es así es como nace la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris.

Así el 5 de julio de 2001, se crea por Decreto Presidencial, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, administrativa y operativa, que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

Las funciones encomendadas a la Cofepris son articuladas con la operación de las entidades federativas a fin de integrar el Sistema Federal de Protección Sanitaria las cuales son: instrumentar la política nacional en materia de protección contra riesgos sanitarios; mejorar y ejercer la regulación, el control, la vigilancia sanitaria y la evaluación de riesgos a la salud derivados de los productos, actividades y establecimientos en materia de su competencia; y ejerce las atribuciones que actualmente tiene la Secretaria de Salud en materia de efectos del medio ambiente en salud, salud ocupacional, residuos peligrosos, saneamiento básico, accidentes que involucren sustancias tóxicas, peligrosas o radiaciones y sobre publicidad sanitaria.

A la Ley General de Salud se adicionó el artículo 17 Bis, mediante el cual la Secretaría señala que ejercerá, a través de la Cofepris, el control y vigilancia de los establecimientos a los que se refiere el artículo 3o fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley, fracciones XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, y XXVII, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres que le confiere la Ley; y describe las atribuciones de la Comisión Federal.

El artículo 17 Bis 1, determina que la Comisión Federal, es un órgano desconcentrado de la Secretaría, contará con autonomía administrativa, técnica y operativa; y se describe cómo estará constituido su presupuesto.

El artículo 17 Bis 2, señala cómo se realizará la designación del titular del órgano desconcentrado. Además, se reformaron los artículos 313 y 340, por los cuales la Secretaría indica que, a través de la Comisión Federal, ejercerá el control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, así como de la disposición de sangre.

Con base en estas reformas a la Ley General de Salud, el 13 de abril del 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mismo que derogó al Decreto de su creación.

La creación de la Cofepris, abrió paso a un proceso de transición de la regulación hacia la protección contra riesgos sanitarios, sustentado en evidencia técnica y científica en acciones orientadas a reducir o evitar enfermedades y muertes prevenibles; se le dotó de las herramientas jurídicas, a fin de tener las atribuciones y las competencias necesarias para cumplir la misión con estricto apego a la ley; innovar e implementar nuevos programas y estrategias que garanticen acciones sustantivas y mejoras continuas que protejan la salud y prevengan riesgos sanitarios.

Como órgano encargado de regular, controlar y vigilar los aspectos concernientes a la salud, corresponde a la Cofepris:

• El control y vigilancia de los establecimientos de salud.

• La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre.

• La salud ocupacional y el saneamiento básico.

• El control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos.

• El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos.

• El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios.

• El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células de seres humanos.

• La sanidad internacional.

• El control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos células de seres humanos.

• Evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios en donde se manejen residuos peligrosos.

• Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se requieran.

• Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad.

• El control sanitario sobre la disposición de sangre.

Aún a pesar de ese amplio espectro de atribuciones, la actuación de la Cofepris se ha consolidado como una agencia de reconocimiento internacional al nivel de los más altos estándares regulatorios. No obstante, es necesario fortalecer sus capacidades técnicas, humanas y operativas, que le permitan atender la gran responsabilidad de garantizar la eficacia, la seguridad y la calidad de los bienes y servicios de consumo humano; entre los cuales destacan los medicamentos y los insumos para la salud.

El trabajo de la Comisión es clave para que los ciudadanos tengan acceso oportuno a opciones que contribuyan a mejorar su salud, a disminuir la morbilidad y la mortalidad, a reducir el tiempo de hospitalizaciones y a mejorar su calidad de vida. Pero también tiene una importancia fundamental para apoyar el desarrollo económico de nuestro país pues los sectores industriales que regula producen poco más del 9.8 por ciento del PIB y regula 45 centavos de cada peso gastado por los hogares en México. Más del 13 por ciento del PIB.

La Cofepris debe contar con esquemas sólidos de operación regulatoria para regular de manera efectiva y eficiente los productos e insumos que pudieran afectar la salud de las personas. Este órgano desconcentrado se encuentra ante retos importantes que requieren su consolidación como agencia la agencia reguladora de excelencia mediante la adopción de la tecnología y las mejores prácticas internacionales.

Debe promover una mayor transparencia y acceso ciudadano a la información; impulsar procesos ágiles de autorización, vigilancia y fomento sanitario basados en sistemas de calidad y mejora continua; promover el desarrollo económico y fomentar las mejores prácticas internacionales.

El propio programa de trabajo de la Cofepris 2018-2024, presenta siete acciones puntuales a desarrollar:

4.2. Fortalecer los mecanismos para normar y controlar las condiciones sanitarias tendientes a la reducción de riesgos a la salud para garantizar acciones y estrategias pertinentes de vigilancia y fomento sanitarios, promoción y prevención, con énfasis en la población en condición de vulnerabilidad.

4.2.1. Impulsar la adecuación de atribuciones de la Cofepris para optimizar sus funciones rectoras relativas al control de medicamentos, dispositivos médicos, bebidas y alimentos en todo el territorio nacional.

4.2.2. Designar personal profesional a los hospitales responsables de la implementación y seguimiento de acciones relacionadas con la farmacovigilancia.

4.2.3. Impulsar propuestas relacionadas con la simplificación de mecanismos para la autorización de apertura de establecimientos que brinden servicios de atención médica, evitando trámites burocráticos innecesarios y situaciones proclives a la corrupción.

4.2.4. Impulsar propuestas relacionadas con la eficacia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura a fin de fortalecer la generación de resultados analíticos, resoluciones y dictámenes técnicos confiables y oportunos que favorezcan la protección de la salud de la población.

4.2.5. Coordinar la participación activa del sector salud, con diversos sectores para proponer, fortalecer o adecuar medidas regulatorias que propicien entornos saludables para la población.

4.2.6. Participar en el proceso interinstitucional relacionado con la regulación y legalización del cannabis, para anticipar adecuaciones que resulten procedentes en el sistema nacional de salud.

4.2.7. Promover la armonización de la normatividad en materia de investigación en salud para asegurar la protección de los derechos humanos de quienes participen en investigación, así como la distribución equitativa de los beneficios derivados de esta actividad.

Aunado a lo anterior, la reciente pandemia por Covid-19 nos ha mostrado, por un lado, serias debilidades de nuestro sistema regulatorio, pero también los poderosos resultados que se obtienen cuando las agencias regulatorias y sus entes regulados trabajan de manera coordinada en bienestar de la población.

Nuestro organismo regulador en materia sanitaria debe jugar un papel protagónico no sólo en materia de vigilancia y supervisión de toda una enorme gama de productos y servicios relacionados con la salud de la población, sino por el impacto que genera en materia económica. Las industrias que regula son aquellas que producen todo aquello que ingerimos, tomamos, nos untamos, nos aplicamos, inhalamos, es decir todo lo que entra de una u otra manera a nuestro organismo; por ello, una regulación eficaz y adecuada contribuye a que sea más competitiva.

Algunos aspectos que es necesario considerar para implementar acciones y programas para avanzar en el fortalecimiento de la regulación sanitaria son transparentar y homologar los criterios y estándares de decisión de los trámites y procedimientos de autorización sanitaria (principalmente registros sanitarios y modificaciones), con objeto de brindar certeza jurídica a los particulares. Es necesario, publicar los estándares técnico-científicos, así como los criterios de decisión para todos los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) que aplica la Cofepris.

Se debe facilitar la trazabilidad y el seguimiento de los trámites en autorización por parte de la autoridad sanitaria y de los particulares, es necesario avanzar en la digitalización de los trámites de autorización sanitaria y, en particular, en aspectos y herramientas tales como la firma electrónica y carpetas o expedientes electrónicos.

La Cofepris debe avanzar en el fortalecimiento del sistema regulatorio como parte esencial de la política nacional de acceso a medicamentos y fomento al desarrollo y fabricación de productos médicos. Debe fortalecer sus planes de mejora continua para enfrentar demandas crecientes de tecnologías de salud más complejas. Fortalecer las especificidades regulatorias y su capacidad para regular cadenas de suministro globalizadas. Avanzar en el uso de evaluación comparativa de los sistemas regulatorios y sus implicaciones regionales y mundiales. Implementar prácticas que permitan mayor eficiencia y superación de brechas acorde al contexto específico que vive nuestro país, entre muchos otros.

Debe eficientar los mecanismos de vigilancia y las sanciones sobre la violación o incumplimiento de la regulación; apoyar el desarrollo de capacidades técnicas, humanas e institucionales en las entidades federativas así como de los diversos organismos a nivel regional y/o local, dedicados a la protección contra riesgos sanitarios; mejorar el intercambio de información y la coordinación institucional entre las diversas dependencias federales y entre los distintos ámbitos de gobierno con atribuciones en materia sanitaria.

Debe promover una cultura de protección contra riesgos sanitarios entre la población en general, incluyendo a la población infantil, y, especialmente, entre aquélla con mayor exposición y vulnerabilidad frente a riesgos específicos.

Establecer un sistema institucional de vigilancia activa con laboratorios para el control analítico de productos en puntos de entrada al país: fronteras, puertos y aeropuertos; e intensificar y dirigir las acciones de vigilancia focalizada en alimentos, tabaco, bebidas alcohólicas, medicamentos, bancos de sangre y hospitales, bajo criterios de riesgo sanitario sustentado en evidencia científica y establecer un sistema integral de respuesta pronta y eficaz a las alertas y emergencias sanitarias.

Fortalecer las instancias y mecanismos para verificar las prácticas de manufactura, manejo, comercialización y disposición de medicamentos, alimentos, productos y servicios, nacionales e importados, que presenten mayor potencial de riesgos sanitarios para la población.

Crear un grupo de verificadores especializados en el combate a prácticas ilegales que expongan a la población en materia de riesgos sanitarios, ligados a medicamentos, alimentos, bebidas, servicios y medio ambiente. Fortalecer su infraestructura física y tecnológica para eficientar procesos, entre otros.

Los retos son múltiples y es necesario avanzar en todos los frentes, pero para ello, es necesario que la Cofepris cuente con los recursos que se lo permitan; sin la disposición de recursos difícilmente avanzaremos en los retos y compromisos en esta materia.

Para ello es necesario que las autoridades que elaboran y aprueban el Presupuesto de Egresos de la Federación (SHCP y Cámara de Diputados) le destinen mayores recursos económicos.

Por la naturaleza de la función de la Comisión, el 90 por ciento de su presupuesto es para servicios personales (remuneraciones, seguridad social, estímulos y otras prestaciones sociales y económicas.

En los últimos años, se han dado cambios de titular y comisionados en la Cofepris, pero lamentablemente continúan los rezagos en la resolución de trámites y en sus procesos de control sanitario.

Con ello, hay retrasos en la autorización de nuevos medicamentos, se ha perdido el control sanitario de los alimentos importados, hay dudas en el desarrollo de biológicos como las vacuna “Abdalá” y “Patria” contra Covid19 mientras la enfermedad sigue cobrando vidas, entre otros graves problemas para la salud de México.

De acuerdo con la Ley General de Salud a Cofepris le corresponde: Efectuar la evaluación de riesgos a la salud y definir la política de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos y tejidos; alimentos y bebidas, productos cosméticos; tabaco, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas; suplementos alimenticios, así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud.

En conjunto estos sectores regulados por Cofepris representan 13 por ciento del PIB, así de grande es el terrible impacto que nos está generando su inoperancia.

Pese a su importancia estratégica para la salud de los mexicanos, dicha institución se encuentra en una parálisis peligrosa que nos está condenando al atraso, a la falta de innovación, a cancelaciones en inversión, a la carencia de nuevos medicamentos y tratamientos para muchas enfermedades y a perder nuestra capacidad de prevenir riesgos para la salud.

Tan grande es el rezago, que diversas empresas y organizaciones han iniciado recursos legales contra Cofepris para obtener autorizaciones, licencias o registros sanitarios.

A pesar de los anuncios de mejoras en procesos administrativos y de transparencia, y su paulatina implementación, como ha sido a través de los Acuerdos de equivalencia y sus modificaciones, la Plataforma de Trámites Autogestivos (DigiPRis), el Esquema de Celeridad para Abatir el Rezago (ECAR), la implementación de Trackerpris, así como la reciente Estrategia de Certidumbre Regulatoria para el Sector Farmacéutico, lo cierto es que no se tienen cifras específicas que permitan afirmar que se ha abatido el rezago.

La plataforma Trackerpris no refleja estatus de avance con respecto a su última actualización. Han repetido en varias ocasiones que se está trabajando en digitalizar los trámites que realiza la Cofepris, pero también sabemos que sigue habiendo trámites de 2018,2019, 2020 que todavía están por resolver.

En comunicados a la prensa, la Comisión ha señalado que “el aumento del 3 por ciento en la atención de lo ingresado, corresponde a un total de 5,720 trámites atendidos contra 5,537 que ingresaron” , sin embargo, no se aclara qué tipo de trámites se resolvieron y no parece que se estén considerando los trámites históricamente rezagados.

Además, en septiembre de 2024, Cofepris ha reportado más de medio millón de trámites finalizados de manera 100 por ciento digital. Destacando que la nueva Plataforma Digital de Investigación y Ensayos Clínicos Digipris permite dejar atrás los trámites en papel y las citas presenciales, innovando en la forma de hacer regulación. Y que dicha plataforma hace posible realizar los trámites en un entorno digital, sin intermediarios, de manera directa y ágil.

Sin embargo, expertos han señalado que la complejidad del rezago se refleja en que, si bien se ha avanzado, aún es absolutamente insuficiente porque apenas se empieza a resolver el problema estructural y hacia adelante se deberá empezar a atacar el rezago histórico. En 2019 y 2020 Cofepris simplemente dejó sin atender más de la mitad (56 y 55 por ciento) de las solicitudes presentadas; Para 2021, cuando Alejandro Svarch Pérez asumió la dirección, la falta de respuesta se redujo al 30 por ciento, y para 2023 ya bajó a menos del 1 por ciento. De 10,748 que entraron en 2019, Cofepris respondió 4,774; para 2022 recibió 12,439 y respondió 11,323 trámites. Más de 1,000 quedaron sin responder.

En los últimos años, la Cofepris ha implementado una estrategia de modernización administrativa y digitalización sin precedentes. A través de la plataforma DigiPRIS, lanzada en 2023, y del sistema TrackerPRIS, la Comisión reportó en septiembre de 2024 haber concluido más de medio millón de trámites de manera 100 por ciento digital, eliminando la necesidad de documentos físicos o citas presenciales.

Según datos oficiales, en 2023 la atención de trámites pasó de un 70 por ciento a más del 99 por ciento de respuesta efectiva, reduciendo el rezago histórico acumulado entre 2018 y 2020, cuando más de la mitad de las solicitudes quedaron sin resolver.

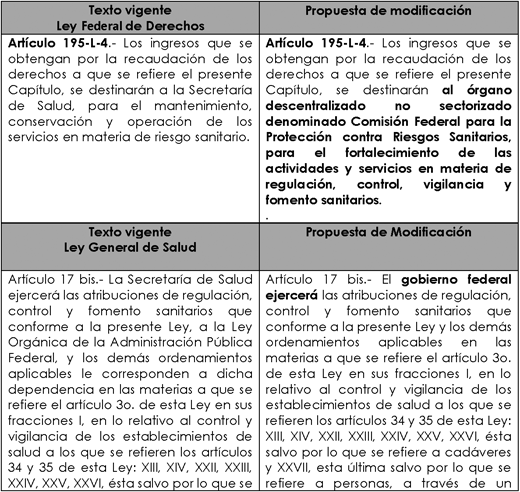

Por ello, la presente iniciativa propone precisar que los derechos provenientes por la prestación de servicios señalados en el capítulo XIV del título primer de las Ley Federal de Derecho se destinen a la Cofepris para el fortalecimiento de las actividades y servicios en materia de regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios.

Dichos recursos le permitirán atender de forma eficaz y oportuna las atribuciones que tiene conferidas en la Ley General de Salud y demás normas aplicables; le permitirá alcanzar los mayores estándares de calidad regulatoria en beneficio de nuestra población.

De acuerdo con el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación las contribuciones para sufragar los gastos públicos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Los derechos son las contribuciones establecidas en la Ley Federal de Derechos por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos.

En el Título Primero, De los Derechos por la Prestación de Servicios, de la Ley Federal de Derechos, el Capítulo XIV, De la Secretaría de Salud, establece los derechos que se pagan por Autorizaciones en Materia Sanitaria y por el Fomento y Análisis Sanitario; el último artículo del capítulo, el artículo 195-L-4, establece que los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere el presente Capítulo, se destinarán a la Secretaría de Salud, para el mantenimiento, conservación y operación de los servicios en materia de riesgo sanitario. No obstante, al no tener como destino específico a la Cofepris, terminan diseminados en toda la estructura de la Secretaría de Salud.

Por ello se propone modificar el artículo señalado, para establecer que, los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere el presente Capítulo, se destinarán al órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para el fortalecimiento de las actividades y servicios en materia de regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios.

Lo que permitirá asegurar la sustentabilidad financiera de la Cofepris al asegurar que la totalidad los ingresos provenientes por el pago de derechos en materia sanitaria le sean asignados a la Cofepris como parte de su presupuesto, al evitar que estos recursos tengan que entrar o mezclarse en la bolsa general de ingresos de la Tesorería de la Federación; que le permita la disponibilidad inmediata de los recursos, para fortalecer su capacidad para enfrentar los retos presentes y futuros.

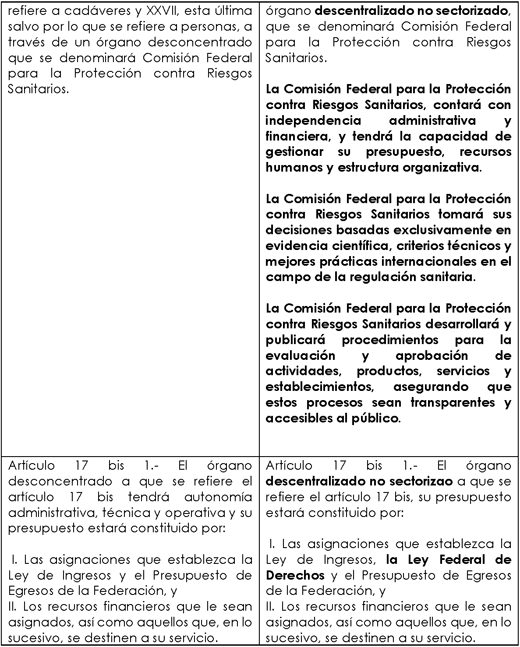

De la misma forma, para fortalecer su autonomía, se contempla una modificación a la Ley General de Salud en los siguientes términos:

• La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, contará con independencia administrativa y financiera, y tendrá la capacidad de gestionar su presupuesto, recursos humanos y estructura organizativa.

• La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomará sus decisiones basadas exclusivamente en evidencia científica, criterios técnicos y mejores prácticas internacionales en el campo de la regulación sanitaria.

• La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios desarrollará y publicará procedimientos para la evaluación y aprobación de actividades, productos, servicios y establecimientos, asegurando que estos procesos sean transparentes y accesibles al público.

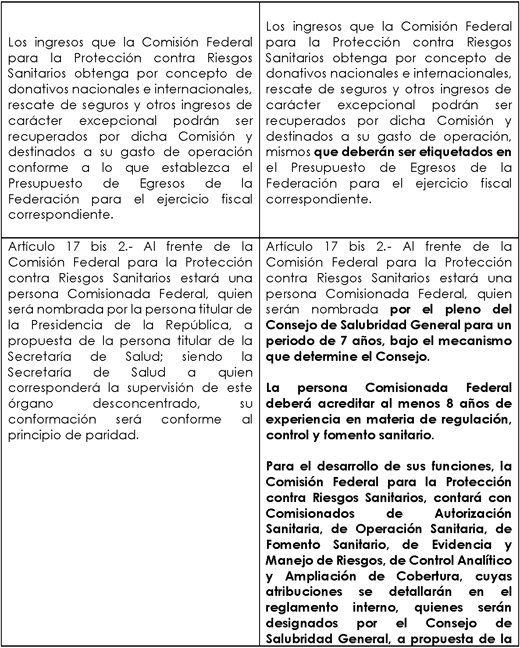

• La persona Comisionada Federal deberá acreditar al menos 8 años de experiencia en materia de regulación, control y fomento sanitario.

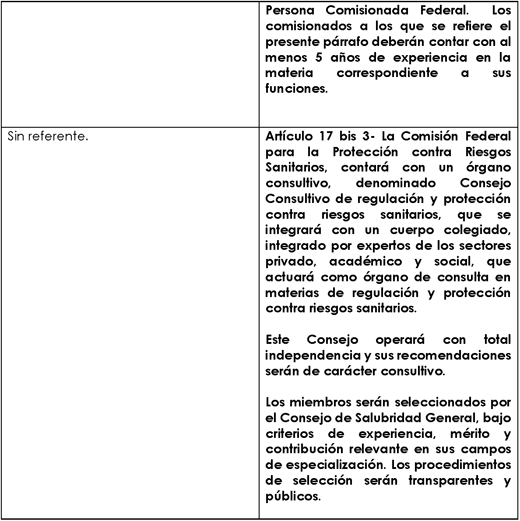

• Para el desarrollo de sus funciones, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, contará con Comisionados de Autorización Sanitaria, de Operación Sanitaria, de Fomento Sanitario, de Evidencia y Manejo de Riesgos, de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, cuyas atribuciones se detallarán en el reglamento interno, quienes serán designados por el Consejo de Salubridad General, a propuesta de la Persona Comisionada Federal. Los comisionados a los que se refiere el presente párrafo deberán contar con al menos 5 años de experiencia en la materia correspondiente a sus funciones.

• La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, contará con un órgano consultivo, denominado Consejo Consultivo de regulación y protección contra riesgos sanitarios, que se integrará con un cuerpo colegiado, integrado por expertos de los sectores privado, académico y social, que actuará como órgano de consulta en materias de regulación y protección contra riesgos sanitarios.

Comparativo de la propuesta de reforma legal:

Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Salud, con el fin de fortalecer la autonomía, el financiamiento de la regulación, control, vigilancia y fomento sanitario que realiza Cofepris.

Primero . Se reforma el artículo 195 L-4, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 195-L-4 .- Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere el presente Capítulo, se destinarán al órgano descentralizado no sectorizado denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para el fortalecimiento de las actividades y servicios en materia de regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios.

Segundo . Se reforma el primer párrafo y se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 17 Bis; se reforma el primer párrafo, la fracción I y el último párrafo del artículo 17 Bis 1; se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 17 Bis 2, y se adiciona un a artículo 17 Bis 3, todos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 17 bis.- El gobierno federal ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano descentralizado no sectorizado , que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, contará con independencia administrativa y financiera, y tendrá la capacidad de gestionar su presupuesto, recursos humanos y estructura organizativa.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomará sus decisiones basadas exclusivamente en evidencia científica, criterios técnicos y mejores prácticas internacionales en el campo de la regulación sanitaria.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios desarrollará y publicará procedimientos para la evaluación y aprobación de actividades, productos, servicios y establecimientos, asegurando que estos procesos sean transparentes y accesibles al público.

Artículo 17 Bis 1.- El órgano descentralizado no sectorizado a que se refiere el artículo 17 Bis, su presupuesto estará constituido por:

I. Las asignaciones que establezca la Ley de Ingresos, la Ley de Derechos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, y

II. Los recursos financieros que le sean asignados, así como aquellos que, en lo sucesivo, se destinen a su servicio.

Los ingresos que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios obtenga por concepto de donativos nacionales e internacionales, rescate de seguros y otros ingresos de carácter excepcional podrán ser recuperados por dicha Comisión y destinados a su gasto de operación, mismos que deberán ser etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 17 bis 2.- Al frente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios estará una persona Comisionada Federal, quien serán nombrada por el pleno del Consejo de Salubridad General para un periodo de 7 años, bajo el mecanismo que determine el Consejo.

La persona Comisionada Federal deberá acreditar al menos 8 años de experiencia en materia de regulación, control y fomento sanitario.

Para el desarrollo de sus funciones, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, contará con Comisionados de Autorización Sanitaria, de Operación Sanitaria, de Fomento Sanitario, de Evidencia y Manejo de Riesgos, de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, cuyas atribuciones se detallarán en el reglamento interno, quienes serán designados por el Consejo de Salubridad General, a propuesta de la Persona Comisionada Federal. Los comisionados a los que se refiere el presente párrafo deberán contar con al menos 5 años de experiencia en la materia correspondiente a sus funciones.

Artículo 17 bis 3- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, contará con un órgano consultivo, denominado Consejo Consultivo de regulación y protección contra riesgos sanitarios, que se integrará con un cuerpo colegiado, integrado por expertos de los sectores privado, académico y social, que actuará como órgano de consulta en materias de regulación y protección contra riesgos sanitarios.

Este Consejo operará con total independencia y sus recomendaciones serán de carácter consultivo.

Los miembros serán seleccionados por el Consejo de Salubridad General, bajo criterios de experiencia, mérito y contribución relevante en sus campos de especialización. Los procedimientos de selección serán transparentes y públicos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios hará los ajustes necesarios a su reglamento interno y normatividad correspondiente para cumplir con el presente decreto en los 180 días posteriores su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2025.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rubrica)

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de receta electrónica, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Éctor Jaime Ramírez Barba, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura de la Ca?mara de Diputados del honorable Congreso de la Unio?n, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de receta electrónica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

La receta médica es el documento médico legal por medio del cual los profesionales de la salud legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico.

Esta podrá ser emitida por: I. Médicos; II. Homeópatas; III. Cirujanos dentistas; IV. Médicos veterinarios (en el área de su competencia); V. Pasantes en servicio social, de las carreras anteriores, y VI. Enfermeras y parteras. Los profesionales deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes, enfermeras y parteras podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría de Salud.

Según la Conamed y la legislación vigente por Cofepris, los elementos básicos de una receta médica que se deben incluir son los siguientes:

Datos obligatorios por Ley:

Nombre completo del médico que prescribe.

Número de cédula profesional.

Institución que emite el título.

Fecha.

Domicilio completo del consultorio.

Teléfono.

Firma del médico.

Descripción del Tratamiento:

Nombre genérico del tratamiento

Forma farmacéutica.

Dosis.

Presentación.

Frecuencia.

Vía de administración.

Duración del tratamiento.

Indicaciones para el uso.

También se recomienda incluir:

Nombre completo del paciente.

Edad.

Sexo.

Alergias (No, Sí - ¿Cuáles?)

Talla.

Peso.

IMC.

Temperatura.

Presión Arterial.

Diagnóstico Médico.

Además, para evitar errores en la interpretación, la prescripción debe ser: clara, legible y sin abreviaturas, para proteger la seguridad del paciente.

Tipos de recetas

Existen dos tipos de recetas: la receta médica ordinaria y la receta médica especial. Para la receta médica especial hay dos tipos, una con código de barras bidimensional y otra con código de barra lineal, ambas están autorizadas por la Secretaría de Salud.

Receta médica ordinaria:

Es la receta que se utiliza para los medicamentos de las fracciones II, III y IV, y opcionalmente de las fracciones V y VI que son de libre venta. Si en la misma receta se incluyen dos o más medicamentos clasificados en la fracción IV, el nombre y la cantidad de cada uno se escriben en un renglón por separado. Para los medicamentos clasificados en las fracciones II y III, se elabora una receta ordinaria por separado para cada uno de los medicamentos.

Receta médica especial:

A. Receta especial con código de barras bidimensional para medicamentos de Fracción

En la receta especial con código de barras bidimensional, se incluyen los siguientes datos: 1. Número de folio 2. Fecha de prescripción (día, mes, año) 3. Datos del paciente a) Nombre del paciente b) CURP del paciente (opcional) c) Domicilio del paciente d) Diagnóstico 4. Datos del medicamento a) Nombre comercial y genérico del medicamento b) Cantidad c) Presentación d) Dosificación e) Número de días de prescripción f) Vía de administración 5. Espacio para el código bidimensional 6. Firma autógrafa del médico

B. Recetario con código de barras lineal para medicamentos de la fracción I.

Es el tipo de receta que se venía otorgando a los solicitantes y que aún está vigente, todavía se utiliza para la prescripción de medicamentos de la fracción I (estupefacientes). Los profesionales autorizados para este fin obtuvieron recetarios de la autoridad sanitaria y deben elaborar una receta especial para cada medicamento. Estas recetas se imprimen en tres tantos, un original y dos copias, deben llevar la leyenda “Original para la farmacia, copia para el paciente y copia para el médico”

En estas recetas se incluyen los siguientes datos:

1. El número de folio del original y las copias del primer recetario que va del número 1 al 50. Se mantiene un orden consecutivo para los siguientes recetarios.

2. Fecha de Prescripción.

3. Datos del Médico: a) Nombre del médico b) Institución que otorgó el título profesional c) Cédula profesional d) Especialidad y cédula correspondiente (Si se tiene) e) Domicilio del consultorio y teléfono

4. Datos del medicamento: a) Denominación genérica y, si lo desea, denominación distintiva del medicamento b) Cantidad, c) Presentación y forma farmacéutica d) Dosificación e) Duración del tratamiento f) Vía de administración g) Espacio para código de barras (10.5 x 3.2 cm) h) Firma autógrafa del médico.

Control y seguridad de la receta médica

Existe un portal para farmacias, para validar las recetas con código de barras bidimensional. En la página electrónica de la Cofepris se encuentra el portal de servicios en el que se podrá encontrar el correspondiente a las farmacias, en él se validarán las recetas de medicamentos de fracción I antes de dispensarlas. Las recetas de medicamentos de fracción I también podrán ser validadas en el teléfono del Centro de Atención Telefónica, las 24 horas del día, donde una operadora tomará los datos.

Este sistema de recetarios electrónicos es solamente para control de la prescripción y dispensación de medicamentos de fracción I o psicotrópicos bajo el seguimiento estricto de Cofepris, no considerando los demás grupos de medicamentos.

Para la prescripción y surtimiento de los demás grupos de medicamentos se utiliza la receta médica ordinaria mediante el recetario físico con las particularidades siguientes:

Medicamentos de fracción II: Vigencia de 30 días después de la emisión de la receta en dónde solamente debe de ir un medicamento por receta, y la dispensación debe ser de no más de dos piezas. La receta se debe de retener, registrar, cancelar con el sello fechador de la farmacia y archivar las recetas una vez que sean surtidas.

Medicamentos de fracción III: Vigencia de 6 meses después de la emisión de la receta en dónde solamente debe de ir un medicamento por receta, se deberá surtir hasta en tres ocasiones dentro de los seis meses siguientes a la fecha de emisión, debiéndose sellar y registrar en cada ocasión de surtido y retener y archivar en la farmacia después de ser surtidas por primera, segunda o tercera ocasión según el tiempo de tratamiento prescrito.

Antibióticos: Surtido de la receta únicamente dentro del tiempo de duración del tratamiento indicado debiéndose sellar la receta cada vez que se dispensa un antibiótico, indicando en la misma la cantidad y fecha de surtimiento, y, realizando la retención y conservación de la recetar para registro de la farmacia por 365 días naturales.

Medicamentos de fracción IV: Prescripción en receta ordinaria de uno o más medicamentos con el nombre y la cantidad de cada uno en un renglón por separado.

Medicamentos de fracción V y VI: Al ser considerados medicamentos de venta libre pueden estar o no estar incluidos en una receta médica.

Por lo mismo, en México la falsificación de recetas médicas es un tema de importancia, debido a que no existe una regulación uniforme que verifique los datos o el uso de recetarios de médicos o profesionales de la salud certificados o validados para emitir este tipo de documentos médico-legales.

Asimismo, al ser un documento que puede ser emitido por instituciones públicas como por particulares complica de mayor manera el implementar un modelo manual de verificación de la veracidad de la información contenida en el mismo (principalmente nombre del médico, cédula profesional e institución que emite el título profesional), existiendo así en México un gran número de recetas médicas de origen apócrifo.

Con evidencia reciente en México, se ha documentado que en un estudio de atención primaria en la Ciudad de México 38.91 por ciento de las recetas carecían de la relación diagnóstico-medicamento, lo que apunta a posibles casos de prescripciones que no corresponden al padecimiento. Además, análisis hospitalarios publicados en 2025 muestran que los errores de prescripción son la categoría más frecuente de errores de medicación, lo que incluye indicaciones no acordes con el diagnóstico.

Por otra parte, la Cofepris ha detectado que la situación debe atenderse a la brevedad por medio de la adaptación tecnológica y registros oportunos en punto de venta, pues lo que ha faltado es aprender a usar parte del registro de los medicamentos para mantener actualizada la situación en la prescripción médica. El saber si un médico sigue expidiendo el tratamiento adecuado a sus pacientes es de suma importancia para el beneficio de la población.

Según la “Radiografía del Desabasto de Medicamentos 2023” de 7.5 millones de recetas no fueron surtidas

De acuerdo con datos del INEGI, el gasto en cuidados de la salud registró un incremento del 8.0 por ciento, al pasar de 1,487 pesos en 2022 a 1,605 pesos en 2024. Dentro de este rubro, el gasto en medicamentos recetados representa un 23.2 por ciento, lo que refleja la importancia de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en la prescripción y dispensación de medicamentos.

Detectar y prevenir errores en este proceso contribuye a mejorar la comunicación entre los profesionales que integran la cadena de atención en salud, garantizando que los medicamentos se dispensen de forma adecuada y evitando el uso incorrecto de las recetas médicas.

Datos cuantitativos y valor de procesamiento de la receta médica

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución pública que atiende al mayor número de población, por lo que otorga el mayor número de servicios de consulta externa y por consiguiente la institución que tiene el mayor número de emisión de recetas médicas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a 7,658,316 derechohabientes. Por su parte, el IMSS-Bienestar, en un día típico, otorga alrededor de 50 mil consultas, atiende más de 160 nacimientos y realiza 222 cirugías. Tan solo en 2024, se brindaron más de 12.8 millones de atenciones, con 7.7 millones de detecciones de hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas.

Considerando que en prácticamente la totalidad de las consultas se emite una receta médica, se estaría hablando de un mínimo de 750 mil recetas emitidas por día entre el IMSS y el IMSS-Bienestar. Sin embargo, debido a las políticas institucionales que limitan el número de medicamentos por receta, así como a la legislación nacional que regula las recetas ordinarias y especiales, la mayoría de los pacientes recibe más de una receta por consulta. Tomando como referencia un promedio de tres recetas médicas por consulta, se estima que diariamente se emiten alrededor de 2.25 millones de recetas médicas en conjunto por ambas instituciones.

Ahora bien, por cada receta se deben generar, como mínimo, tres copias o impresiones (una para el paciente, otra para el expediente médico y una más para la farmacia), por lo que solamente en el IMSS se estarían utilizando aproximadamente 6.3 millones de formatos al día para la prescripción médica.

Esto sin considerar los reportes y concentrados que se elaboran de manera operativa en las farmacias institucionales, lo cual representa un gasto operativo considerable para la institución. Si se estima que cada formato tiene un costo unitario de $1.50, el gasto anual ascendería a aproximadamente 3 mil 449 millones de pesos destinados únicamente a la impresión de recetas médicas.

Beneficios del uso de la receta electrónica

La migración a un modelo automatizado de prescripción, dispensación y control de los medicamentos recetados genera una serie de beneficios sobre el modelo tradicional para las diferentes instituciones de salud en México como lo son:

- Autentificación del profesional de la salud que expide la receta (nombre del profesional de la salud, escuela que avala el título profesional, cédula profesional, entre otros datos).

- Evita la suplantación de identidad.

- Elimina la emisión de recetas médicas apócrifas.

- Permite mayor seguimiento clínico en la prescripción del paciente.

- Da visibilidad del momento de la prescripción y del momento de dispensación del medicamento para mayor control y seguimiento al tratamiento del paciente.

- Elimina problemas de legibilidad de la receta médica.

- Da seguimiento a la dispensación parcial de recetas médicas.

- Evita el doble o triple surtimiento de la receta médica en diferentes farmacias para antibióticos y medicamentos controlados.

- Facilita el resurtimiento de recetas para pacientes con padecimientos crónico- degenerativos o con medicación a mediano o largo plazo.

- Genera mayor control en la dispensación y auditoria de antibióticos, medicamentos controlados y de uso general.

- Mejora la previsión de la demanda de medicamentos en las instituciones de salud en base a la prescripción y dispensación real.

- Facilita el manejo de reportes, indicadores y manejo de información en tiempo real de la dispensación en las farmacias la cuál es requerida por la Cofepris y otras instituciones rectoras.

- Disminuye considerablemente el uso de papel y el gasto asociado a este.

Referencias internacionales del uso de la receta electrónica

Actualmente existen iniciativas en diferentes partes del mundo para mejorar la seguridad en la prescripción, dispensación y control de la medicación a través de la implementación del uso de la Receta Electrónica, siendo esta implementada en múltiples países tales como España, Reino Unido, Portugal, Australia, entre otros, existiendo amplia experiencia de su uso en sistemas de salud modernos.

En Estados Unidos esta tecnología se ha implementado, por ejemplo, en los estados de Nueva York y Minnesota donde las prescripciones electrónicas ya son obligatorias.

Hoy en día la mayoría de los sistemas en Estados Unidos cuentan con mecanismos de seguridad, mediante una tecnología de autenticación que ayuda a confirmar que sólo el personal clínico autorizado tenga acceso a información del paciente.

En España el médico genera la medicación a través de un programa informático y la entrega en una hoja de tratamiento (con el nombre del medicamento, la dosis y la duración del tratamiento). En la Farmacia, con la tarjeta sanitaria, acceden a la receta a través del sistema informático y entregan la medicación al paciente, generando los siguientes beneficios:

• Comodidad. En caso de enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, el médico puede recetar el tratamiento durante un año, evitando las visitas al centro de salud únicamente para generar recetas. En la Farmacia se entrega directamente los medicamentos a medida que se te vayan consumiendo.

• Seguridad. Tanto el médico como el farmacéutico puede saber qué medicamentos tomas y así favorecer el cumplimiento del tratamiento y evitar problemas relacionados con la medicación (alergias, intolerancias, efectos secundarios, etcétera)

Sólo es necesaria la identificación del paciente con su tarjeta sanitaria para recoger la medicación en cualquier oficina de farmacia del territorio español. El paciente puede activar también su tarjeta sanitaria virtual en la aplicación móvil y utilizarla para recoger la medicación. Se pueden prescribir en receta electrónica todos los medicamentos y productos sanitarios que requieren receta médica, incluidos los no financiados, las fórmulas magistrales y los productos que requieren visado.

En Chile, el Ministerio de Salud ha desarrollado el nuevo Sistema Nacional de Receta Electrónica, que otorga una serie de beneficios a pacientes, médicos y farmacéuticos, permitiendo mejorar la calidad, el acceso y seguridad de la atención de salud, disminuyendo errores de prescripción y dispensación de medicamentos.

En este país, el Ministerio de Salud pone a disposición una plataforma de prescripción y dispensación de recetas electrónicas de forma gratuita para la población, buscando facilitar la atención de salud y velar por la seguridad de las personas; está plataforma podrá ser accesada de manera independiente por parte de los médicos prescriptores, los pacientes y el farmacéutico.

Dónde el uso y la aceptación de la receta electrónica fue descrito a partir de la ley número 20.724, ley de fármacos I, en el inciso séptimo del artículo 101 del Código Sanitario de ese país, como:

“La receta profesional deberá ser extendida en documento gráfico o electrónico cumpliendo con los requisitos y resguardos que determine la reglamentación pertinente y será entregada a la persona que la requirió o a un tercero cuando aquella lo autorice. El reglamento establecerá al menos los elementos técnicos que impidan o dificulten la falsificación o la sustitución de la receta, tales como el uso de formularios impresos y foliados, código de barras u otros. Si es manuscrita deberá extenderse con letra imprenta legible. En caso alguno la utilización de receta electrónica podrá impedir que el paciente pueda utilizar este instrumento en el establecimiento farmacéutico que libremente prefiera, pudiendo siempre exigir la receta en documento gráfico.”

En Costa Rica, a partir del 10 de mayo del 2017. El Sistema Receta Digital es de uso obligatorio para todos los profesionales en medicina, odontología y farmacia, y todos los establecimientos involucrados en el manejo de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, con excepción de los medicamentos psicotrópicos de uso exclusivo veterinario y los establecimientos farmacéuticos veterinarios. Por medio de la plataforma https://recetadigital.go.cr los profesionales de salud emiten y despachan recetas digitales de medicamentos clasificados como estupefacientes y psicotrópicos (conocidos como “receta verde” y “receta azul”), permitiendo mejorar los controles en la prescripción y despacho de estos medicamentos y a los profesionales de salud, farmacias y droguerías dar seguimiento automatizado y permitir el despacho eficiente de las recetas.

Para los usuarios, la receta digital representa una serie de ventajas, como: no existe el riesgo de perder la receta y permite una interacción directa entre el paciente y el médico